-

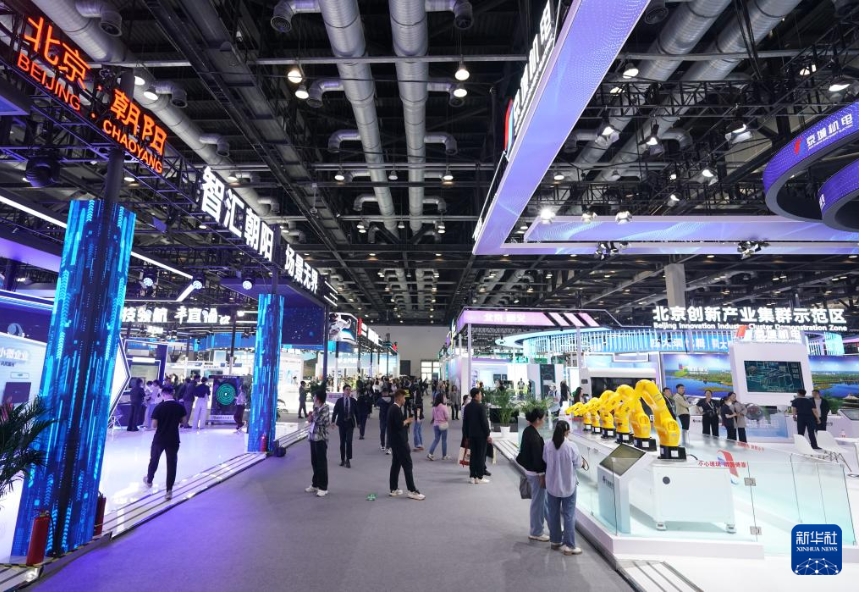

第二十七届中国北京国际科技产业博览会开幕5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会体验时速350公里复兴号动车组自动驾驶模拟。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,机器人在第二十七届中国北京国际科技产业博览会大兴展台向观众挥手致意。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄5月8日,工作人员在第二十七届中国北京国际科技产业博览会上向观众介绍一款人形机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,机器人在第二十七届中国北京国际科技产业博览会大兴展台展示踢足球。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄 5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄 5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会上了解数字中医循经调理机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 李欣 摄这是5月8日在第二十七届中国北京国际科技产业博览会拍摄的骨科智能手术机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 李欣 摄 这是5月8日在第二十七届中国北京国际科技产业博览会拍摄的工业机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观展出的动车组模型。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄2025-05-09

第二十七届中国北京国际科技产业博览会开幕5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会体验时速350公里复兴号动车组自动驾驶模拟。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,机器人在第二十七届中国北京国际科技产业博览会大兴展台向观众挥手致意。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄5月8日,工作人员在第二十七届中国北京国际科技产业博览会上向观众介绍一款人形机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,机器人在第二十七届中国北京国际科技产业博览会大兴展台展示踢足球。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄 5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄 5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 任超 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会上了解数字中医循经调理机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 李欣 摄这是5月8日在第二十七届中国北京国际科技产业博览会拍摄的骨科智能手术机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 李欣 摄 这是5月8日在第二十七届中国北京国际科技产业博览会拍摄的工业机器人。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄5月8日,观众在第二十七届中国北京国际科技产业博览会参观展出的动车组模型。5月8日至11日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会(简称北京科博会)在国家会议中心举办。据了解,本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区,展览总面积约5万平方米,吸引800余家中外企业和机构参展。新华社记者 张晨霖 摄2025-05-09 -

“五一”假期超14亿人次出行 “流动的中国”充满活力央视网消息(新闻联播):今年“五一”假期,全社会跨区域人员流动量同比增长7.9%,再创新高。“流动的中国”充满发展活力。我国不断完善的交通基础设施网络正有力支撑运输服务水平整体跃升,有力支撑经济高质量发展。这个“五一”假期,从雪域高原到椰林海岸,从繁华都市到偏远乡村,车流穿梭、人潮涌动。全社会跨区域人员流动量超14.65亿人次,日均超2.9亿人次,比去年“五一”增长7.9%,再创历史同期新高。这个“五一”假期,每天约9万艘次船舶抵离各地港口,5500多万辆汽车奔驰在城乡公路,全国最繁忙的机场之一首都机场高峰时段每分钟起降一架航班。一张世界最大的现代化交通网承载起14亿多人的“诗与远方”。这个“五一”假期,便捷的交通运输网络为旅客出行提供了重要保障,多项交通运输数据表现亮眼。超13亿人次选择公路出行,550多万公里纵横交错的公路网让假日出行平稳有序。自驾出行占比超过八成,旺盛的自驾出行带火了汽车租赁行业,假期期间,汽车租赁企业订单比平时增加10%。超过460万公里的农村公路如同毛细血管深入乡村,加速了城乡资源相互流通,带动乡村旅游持续升温,大江南北,一片片乡间花海吸引着八方来客。铁路客流创出单日2311.9万人次的历史新高。目前,我国高铁运营里程超过4.8万公里,每天12000多列旅客列车奔驰在广袤的大地上,旅游列车、银发列车密集开行,让假日旅客出行更加便捷、舒适。今天的中国,航空网覆盖更广,百姓出行更高效。这个“五一”假期,民航客流量累计达到1115万人次,同比增长11.8%。客流熙熙攘攘,物流活跃顺畅。这个“五一”假期,每天近5亿件包裹完成揽投,近百万套智能分拣系统、覆盖率达98%的乡镇快递网点将一件件饱含节日祝福的包裹以最快的速度送到千家万户。2025-05-09

“五一”假期超14亿人次出行 “流动的中国”充满活力央视网消息(新闻联播):今年“五一”假期,全社会跨区域人员流动量同比增长7.9%,再创新高。“流动的中国”充满发展活力。我国不断完善的交通基础设施网络正有力支撑运输服务水平整体跃升,有力支撑经济高质量发展。这个“五一”假期,从雪域高原到椰林海岸,从繁华都市到偏远乡村,车流穿梭、人潮涌动。全社会跨区域人员流动量超14.65亿人次,日均超2.9亿人次,比去年“五一”增长7.9%,再创历史同期新高。这个“五一”假期,每天约9万艘次船舶抵离各地港口,5500多万辆汽车奔驰在城乡公路,全国最繁忙的机场之一首都机场高峰时段每分钟起降一架航班。一张世界最大的现代化交通网承载起14亿多人的“诗与远方”。这个“五一”假期,便捷的交通运输网络为旅客出行提供了重要保障,多项交通运输数据表现亮眼。超13亿人次选择公路出行,550多万公里纵横交错的公路网让假日出行平稳有序。自驾出行占比超过八成,旺盛的自驾出行带火了汽车租赁行业,假期期间,汽车租赁企业订单比平时增加10%。超过460万公里的农村公路如同毛细血管深入乡村,加速了城乡资源相互流通,带动乡村旅游持续升温,大江南北,一片片乡间花海吸引着八方来客。铁路客流创出单日2311.9万人次的历史新高。目前,我国高铁运营里程超过4.8万公里,每天12000多列旅客列车奔驰在广袤的大地上,旅游列车、银发列车密集开行,让假日旅客出行更加便捷、舒适。今天的中国,航空网覆盖更广,百姓出行更高效。这个“五一”假期,民航客流量累计达到1115万人次,同比增长11.8%。客流熙熙攘攘,物流活跃顺畅。这个“五一”假期,每天近5亿件包裹完成揽投,近百万套智能分拣系统、覆盖率达98%的乡镇快递网点将一件件饱含节日祝福的包裹以最快的速度送到千家万户。2025-05-09 -

习近平同俄罗斯总统普京会谈新华社莫斯科5月8日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。两国元首就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见,一致同意坚定不移深化战略协作,推动中俄关系稳定、健康、高水平发展;共同弘扬正确二战史观,维护联合国权威和地位,维护国际公平正义。5月的莫斯科,天高云阔。习近平乘车抵达时,克里姆林宫司令在下车处迎接。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。在庄严的迎宾曲中,习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯健步走到大厅中央。新华社记者 黄敬文 摄普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。在庄严的迎宾曲中,习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯健步走到大厅中央,亲切握手合影。军乐团奏中俄两国国歌。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。这是两国元首亲切握手合影。新华社记者 黄敬文 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。新华社记者 黄敬文 摄两国元首先后举行小范围、大范围会谈。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首步入会场。新华社记者 王晔 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首举行小范围会谈。新华社记者 王晔 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首举行大范围会谈。新华社记者 姚大伟 摄习近平指出,近年来,在双方共同努力下,中俄关系保持稳定、健康、高水平发展态势,长期睦邻友好、互利合作共赢成为两国关系的鲜明特征。两国政治互信根基越扎越深,务实合作纽带越系越牢,人文交流和地方交往越来越红火,新时代的中俄关系更加从容自信、稳定坚韧。历史和现实充分证明,持续发展和深化中俄关系,是传承两国人民世代友好的应有之义,是双方彼此成就、促进各自发展振兴的必然选择,也是捍卫国际公平正义、推进全球治理体系改革的时代呼唤。习近平强调,今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中俄两国人民付出巨大牺牲,赢得伟大胜利,为维护世界和平和人类进步事业作出彪炳史册的历史贡献。当前,面对国际上的单边主义逆流和强权霸凌行径,中方将同俄方一道,肩负起作为世界大国和联合国安理会常任理事国的特殊责任,挺膺担当,共同弘扬正确二战史观,维护联合国权威和地位,坚定捍卫二战胜利成果,坚决捍卫中俄两国及广大发展中国家权益,携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。两国元首听取了两国有关部门负责人关于各领域合作的情况汇报。习近平指出,中俄双方要坚持合作大方向,排除外部干扰,让合作“稳”的基础更坚实、“进”的动能更充足。要发挥两国资源禀赋和产业体系互补优势,拓展经贸、能源、农业、航空航天、人工智能等领域高质量互利合作;以共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接为平台,构建高标准互联互通格局;充分释放“中俄文化年”潜能,加强教育、电影、旅游、体育、地方等合作,促进深层次民心相通;密切在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台协调和配合,团结全球南方,坚持真正的多边主义,引领全球治理变革正确方向。习近平强调,中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。我们有决心和信心战胜各种风险挑战。无论外部环境如何变化,中国都将坚定办好自己的事。中方愿同俄方一道,承担起时代赋予的特殊责任,维护全球多边贸易体制和产业链供应链稳定畅通,为促进两国发展振兴、维护国际公平正义作出更大贡献。普京表示,热烈欢迎习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席伟大卫国战争胜利80周年纪念活动。这次访问意义重大,不仅将为俄中关系发展注入强劲动力,也将共同维护二战胜利成果。普京表示,俄中关系建立在相互平等、相互尊重基础上,不针对第三方,不受一时一事影响。坚定不移推动俄中关系发展、扩大互利合作是俄方战略选择。俄方坚定奉行一个中国原则,在台湾问题上始终支持中方立场。俄方愿同中方保持密切高层交往,加强贸易、投资、能源、农业、科技等领域务实合作,深化教育、文化、青年、旅游等人文交流,拓展远东地区合作内涵。加征高关税违背常理,也不合法,只会反噬自身。双方要加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调和配合,支持世界多极化进程,共同反对单边主义,反对滥施制裁,反对集团对抗,维护国际社会共同利益。普京表示,俄中两国在世界反法西斯战争中都付出巨大牺牲。在中国共产党坚强领导下,中国人民英勇奋战,取得了抗日战争的伟大胜利,为二战胜利作出重大贡献。俄中两国在艰苦的战争岁月中相互支持,结下深厚友谊,为双边关系发展奠定坚实基础。双方要维护联合国和国际法权威,维护二战正确历史叙事,捍卫国际公平正义,共同开创两国和世界更加美好的未来。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。会谈后,两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。新华社记者 王晔 摄会谈后,两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。两国元首共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本,涵盖全球战略稳定、维护国际法权威、生物安全、投资保护、数字经济、检疫、电影合作等领域。两国元首责成两国相关部门按照双方达成的共识,加强沟通对接,推进务实合作,取得更多实效。两国元首还共同会见了记者。当天中午,普京为习近平举行欢迎宴会。蔡奇、王毅等参加上述活动。2025-05-09

习近平同俄罗斯总统普京会谈新华社莫斯科5月8日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。两国元首就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见,一致同意坚定不移深化战略协作,推动中俄关系稳定、健康、高水平发展;共同弘扬正确二战史观,维护联合国权威和地位,维护国际公平正义。5月的莫斯科,天高云阔。习近平乘车抵达时,克里姆林宫司令在下车处迎接。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。在庄严的迎宾曲中,习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯健步走到大厅中央。新华社记者 黄敬文 摄普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。在庄严的迎宾曲中,习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯健步走到大厅中央,亲切握手合影。军乐团奏中俄两国国歌。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。这是两国元首亲切握手合影。新华社记者 黄敬文 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。新华社记者 黄敬文 摄两国元首先后举行小范围、大范围会谈。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首步入会场。新华社记者 王晔 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首举行小范围会谈。新华社记者 王晔 摄当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。这是两国元首举行大范围会谈。新华社记者 姚大伟 摄习近平指出,近年来,在双方共同努力下,中俄关系保持稳定、健康、高水平发展态势,长期睦邻友好、互利合作共赢成为两国关系的鲜明特征。两国政治互信根基越扎越深,务实合作纽带越系越牢,人文交流和地方交往越来越红火,新时代的中俄关系更加从容自信、稳定坚韧。历史和现实充分证明,持续发展和深化中俄关系,是传承两国人民世代友好的应有之义,是双方彼此成就、促进各自发展振兴的必然选择,也是捍卫国际公平正义、推进全球治理体系改革的时代呼唤。习近平强调,今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中俄两国人民付出巨大牺牲,赢得伟大胜利,为维护世界和平和人类进步事业作出彪炳史册的历史贡献。当前,面对国际上的单边主义逆流和强权霸凌行径,中方将同俄方一道,肩负起作为世界大国和联合国安理会常任理事国的特殊责任,挺膺担当,共同弘扬正确二战史观,维护联合国权威和地位,坚定捍卫二战胜利成果,坚决捍卫中俄两国及广大发展中国家权益,携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。两国元首听取了两国有关部门负责人关于各领域合作的情况汇报。习近平指出,中俄双方要坚持合作大方向,排除外部干扰,让合作“稳”的基础更坚实、“进”的动能更充足。要发挥两国资源禀赋和产业体系互补优势,拓展经贸、能源、农业、航空航天、人工智能等领域高质量互利合作;以共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接为平台,构建高标准互联互通格局;充分释放“中俄文化年”潜能,加强教育、电影、旅游、体育、地方等合作,促进深层次民心相通;密切在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台协调和配合,团结全球南方,坚持真正的多边主义,引领全球治理变革正确方向。习近平强调,中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。我们有决心和信心战胜各种风险挑战。无论外部环境如何变化,中国都将坚定办好自己的事。中方愿同俄方一道,承担起时代赋予的特殊责任,维护全球多边贸易体制和产业链供应链稳定畅通,为促进两国发展振兴、维护国际公平正义作出更大贡献。普京表示,热烈欢迎习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席伟大卫国战争胜利80周年纪念活动。这次访问意义重大,不仅将为俄中关系发展注入强劲动力,也将共同维护二战胜利成果。普京表示,俄中关系建立在相互平等、相互尊重基础上,不针对第三方,不受一时一事影响。坚定不移推动俄中关系发展、扩大互利合作是俄方战略选择。俄方坚定奉行一个中国原则,在台湾问题上始终支持中方立场。俄方愿同中方保持密切高层交往,加强贸易、投资、能源、农业、科技等领域务实合作,深化教育、文化、青年、旅游等人文交流,拓展远东地区合作内涵。加征高关税违背常理,也不合法,只会反噬自身。双方要加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调和配合,支持世界多极化进程,共同反对单边主义,反对滥施制裁,反对集团对抗,维护国际社会共同利益。普京表示,俄中两国在世界反法西斯战争中都付出巨大牺牲。在中国共产党坚强领导下,中国人民英勇奋战,取得了抗日战争的伟大胜利,为二战胜利作出重大贡献。俄中两国在艰苦的战争岁月中相互支持,结下深厚友谊,为双边关系发展奠定坚实基础。双方要维护联合国和国际法权威,维护二战正确历史叙事,捍卫国际公平正义,共同开创两国和世界更加美好的未来。当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。会谈后,两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。新华社记者 王晔 摄会谈后,两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。两国元首共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本,涵盖全球战略稳定、维护国际法权威、生物安全、投资保护、数字经济、检疫、电影合作等领域。两国元首责成两国相关部门按照双方达成的共识,加强沟通对接,推进务实合作,取得更多实效。两国元首还共同会见了记者。当天中午,普京为习近平举行欢迎宴会。蔡奇、王毅等参加上述活动。2025-05-09 -

农业农村部等四部门印发农业防灾减灾预案新华社北京5月8日电(记者胡璐)近日,农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局制定印发2025年汛期科学防灾减灾奋力夺取粮食和农业丰收预案,指导各地狠抓关键农时,落实关键技术,切实减轻灾害损失,全力以赴抗灾夺丰收。这是记者8日从农业农村部了解到的。预案分灾种明确汛期农业防灾减灾五项重点任务。具体包括:一是防洪涝降渍害。加快推进农田沟渠修复整治和平原涝区治理,完善防灾减灾物资装备储备和紧急调拨,抢排田间积水、加强灾后田管,促进生产恢复。二是防干旱促生长。做好水源调度,及早做好农灌渠道修缮清淤,一旦出现旱情及时浇水补墒,推广高效节水灌溉技术,落实农艺保墒措施。三是抗高温防热害。坚持“以水调温、叶面喷肥”加强水分管理,调节田间小气候,缓冲高温影响,及时喷施叶面肥增强植株抗性。四是防台风保安全。及时整修加固果树、大棚、圈舍、水产养殖设施等,及时抢收已成熟作物,组织渔船回港避风、渔排养殖人员上岸。五是防病虫减损失。加密监测预警,对重大病虫害,及时开展统防统治、应急防治,严控大面积流行危害。预案还要求,要强化部门协同配合,深化部门间常态化协作联动机制。要强化防灾应急准备,做好救灾物资储备和调剂调运,做好应急救灾机具准备,大力推进高标准农田建设。强化灾害监测预警,加强应急值守,加密灾情调度,适时启动应急响应。强化减灾指导服务,组织专家深入田间地头,评估灾害影响,开展线上线下培训指导。2025-05-09

农业农村部等四部门印发农业防灾减灾预案新华社北京5月8日电(记者胡璐)近日,农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局制定印发2025年汛期科学防灾减灾奋力夺取粮食和农业丰收预案,指导各地狠抓关键农时,落实关键技术,切实减轻灾害损失,全力以赴抗灾夺丰收。这是记者8日从农业农村部了解到的。预案分灾种明确汛期农业防灾减灾五项重点任务。具体包括:一是防洪涝降渍害。加快推进农田沟渠修复整治和平原涝区治理,完善防灾减灾物资装备储备和紧急调拨,抢排田间积水、加强灾后田管,促进生产恢复。二是防干旱促生长。做好水源调度,及早做好农灌渠道修缮清淤,一旦出现旱情及时浇水补墒,推广高效节水灌溉技术,落实农艺保墒措施。三是抗高温防热害。坚持“以水调温、叶面喷肥”加强水分管理,调节田间小气候,缓冲高温影响,及时喷施叶面肥增强植株抗性。四是防台风保安全。及时整修加固果树、大棚、圈舍、水产养殖设施等,及时抢收已成熟作物,组织渔船回港避风、渔排养殖人员上岸。五是防病虫减损失。加密监测预警,对重大病虫害,及时开展统防统治、应急防治,严控大面积流行危害。预案还要求,要强化部门协同配合,深化部门间常态化协作联动机制。要强化防灾应急准备,做好救灾物资储备和调剂调运,做好应急救灾机具准备,大力推进高标准农田建设。强化灾害监测预警,加强应急值守,加密灾情调度,适时启动应急响应。强化减灾指导服务,组织专家深入田间地头,评估灾害影响,开展线上线下培训指导。2025-05-09 -

文脉·立春丨立春岁首迎新象,喜闹佳节传古风立春岁首,标志着四季轮回的开始,在传统农耕文明中具有重要意义。值此时节,万物逐渐显露出复苏的迹象,孕育着新的生机与希望。 2025年春节,是春节申遗成功后的首个春节,浓厚的节日氛围为立春的到来增添了新的色彩。贴春联、看花灯、逛庙会、舞狮龙……这些传统民俗不仅是庆祝佳节的重要方式,更是中华优秀传统文化的重要传承,连接着过去与现在,承载着中华儿女对美好生活的向往与追求。 ↑安徽省黄山市歙县北岸镇的瞻淇鱼灯表演队在村中嬉游祈福,迎接新年。CICPHOTO/施亚磊 摄 ↑浙江省台州市黄岩区书法志愿者在南城街道民建村开展“写春联 送祝福”活动。CICPHOTO/袁杨军 摄 ↑在四川省乐山市犍为县罗城船型古镇拍摄的传统文化项目巡街表演。CICPHOTO/孔胜 摄 ↑四川省广安市武胜县的民间艺人在表演川剧绝活“吐火”。CICPHOTO/夏俊林 摄 ↑四川省阆中市的民俗表演队在古城街道巡游。CICPHOTO/王玉贵 摄 ↑在辽宁省朝阳市拍摄的秧歌展演。CICPHOTO/白铁军 摄 ↑“感知中国,探寻儒道文化”研学营的美国学员在山东省泰安市皮影馆学习皮影戏表演。CICPHOTO/陈阳 摄 ↑一对双胞胎手持龙灯,在江苏省兴化市昭阳街道八字桥文旅休闲街区游玩。CICPHOTO/周社根 摄 ↑贵州省铜仁市玉屏侗族自治县的民间艺人在风雨桥上进行表演。(无人机照片)CICPHOTO/胡攀学 摄 ↑安徽省芜湖市的民间艺人在鸠兹古镇表演打铁花。CICPHOTO/陈效宝 摄 ↑游客在四川省内江市东兴区汉安湖新春灯会上观赏花灯。CICPHOTO/兰自涛 摄 ↑山东省枣庄市的民间艺人在制作“红石榴”喜馍。CICPHOTO/吉喆 摄来源:新华网2025-02-03

文脉·立春丨立春岁首迎新象,喜闹佳节传古风立春岁首,标志着四季轮回的开始,在传统农耕文明中具有重要意义。值此时节,万物逐渐显露出复苏的迹象,孕育着新的生机与希望。 2025年春节,是春节申遗成功后的首个春节,浓厚的节日氛围为立春的到来增添了新的色彩。贴春联、看花灯、逛庙会、舞狮龙……这些传统民俗不仅是庆祝佳节的重要方式,更是中华优秀传统文化的重要传承,连接着过去与现在,承载着中华儿女对美好生活的向往与追求。 ↑安徽省黄山市歙县北岸镇的瞻淇鱼灯表演队在村中嬉游祈福,迎接新年。CICPHOTO/施亚磊 摄 ↑浙江省台州市黄岩区书法志愿者在南城街道民建村开展“写春联 送祝福”活动。CICPHOTO/袁杨军 摄 ↑在四川省乐山市犍为县罗城船型古镇拍摄的传统文化项目巡街表演。CICPHOTO/孔胜 摄 ↑四川省广安市武胜县的民间艺人在表演川剧绝活“吐火”。CICPHOTO/夏俊林 摄 ↑四川省阆中市的民俗表演队在古城街道巡游。CICPHOTO/王玉贵 摄 ↑在辽宁省朝阳市拍摄的秧歌展演。CICPHOTO/白铁军 摄 ↑“感知中国,探寻儒道文化”研学营的美国学员在山东省泰安市皮影馆学习皮影戏表演。CICPHOTO/陈阳 摄 ↑一对双胞胎手持龙灯,在江苏省兴化市昭阳街道八字桥文旅休闲街区游玩。CICPHOTO/周社根 摄 ↑贵州省铜仁市玉屏侗族自治县的民间艺人在风雨桥上进行表演。(无人机照片)CICPHOTO/胡攀学 摄 ↑安徽省芜湖市的民间艺人在鸠兹古镇表演打铁花。CICPHOTO/陈效宝 摄 ↑游客在四川省内江市东兴区汉安湖新春灯会上观赏花灯。CICPHOTO/兰自涛 摄 ↑山东省枣庄市的民间艺人在制作“红石榴”喜馍。CICPHOTO/吉喆 摄来源:新华网2025-02-03 -

开赛!亚冬会迎来首个比赛日2月3日,哈尔滨第九届亚冬会迎来首个比赛日。在男子冰球B组比赛中,科威特队对阵吉尔吉斯斯坦队,这是本届亚冬会首场比赛。 ↑科威特队球员在比赛中庆祝得分。 ↑科威特队球员在比赛中庆祝得分。 ↑吉尔吉斯斯坦队球员弗拉基米尔·诺索夫(右)在比赛中射门。2025-02-03

开赛!亚冬会迎来首个比赛日2月3日,哈尔滨第九届亚冬会迎来首个比赛日。在男子冰球B组比赛中,科威特队对阵吉尔吉斯斯坦队,这是本届亚冬会首场比赛。 ↑科威特队球员在比赛中庆祝得分。 ↑科威特队球员在比赛中庆祝得分。 ↑吉尔吉斯斯坦队球员弗拉基米尔·诺索夫(右)在比赛中射门。2025-02-03 -

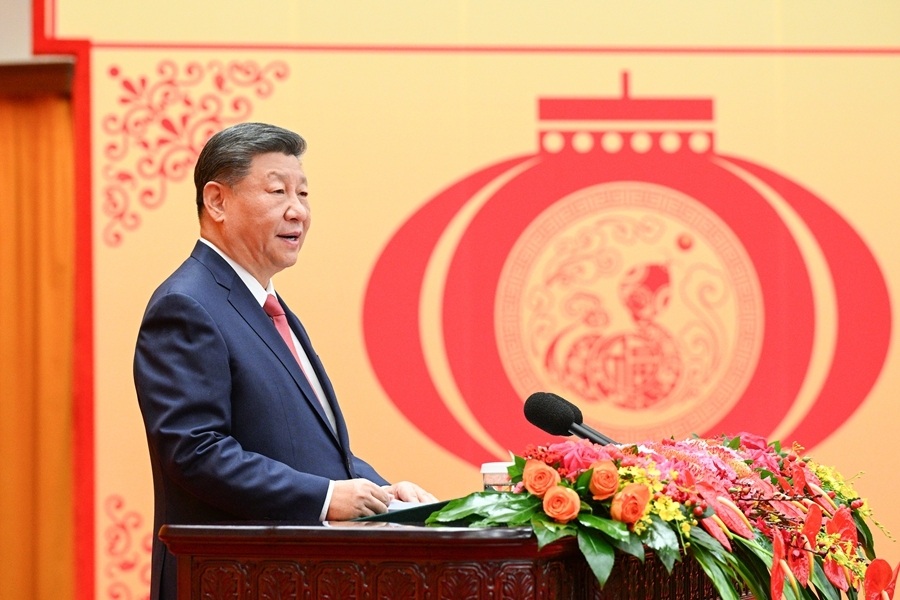

团圆年丨岁序更替 一路前行1月27日,习近平总书记在2025年春节团拜会上发表讲话。讲话鼓舞人心,催人奋进。 1月27日,中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2025年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话。新华社记者 李学仁 摄 2025年是乙巳蛇年。习近平总书记在27日的春节团拜会上表示,希望全国各族人民以蛇行千里的劲头,坚定信心、满怀希望,开拓进取、顽强奋斗,共同书写中国式现代化新篇章。 这些年来,春节团拜会上,习近平总书记常会就当年生肖的寓意作出精彩论述,既有祝福又有勉励,令人深受鼓舞: 龙是中华民族的图腾,具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量; 兔代表着机智敏捷、纯洁善良、平静美好; 虎是百兽之王,是力量、勇敢、无畏的象征; 牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征; 进入鼠年就代表着开始新一轮生肖纪年; 猪年意味着风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺; 狗是人的忠诚伙伴,是忠义和平安的象征; 鸡鸣而起反映了中国人自古以来的勤勉勤奋精神; …… 习近平总书记春节团拜会上这些话,是对中华优秀传统文化的弘扬,对中华民族精神的礼赞。 在几千年历史长河中,中国人民始终辛勤劳作、发明创造,革故鼎新、自强不息,团结一心、同舟共济,心怀梦想、不懈追求,在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,深刻影响着中国发展进步,深刻影响着中国人的精神世界。 新时代,中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗,用新的实践不断丰富着民族精神的内涵。 且看甲辰龙年,“面对复杂严峻形势,我们沉着应变、综合施策,攻坚克难、砥砺奋进,中国式现代化迈出新的坚实步伐”。 “我们扎实推动高质量发展”,“我们注重各项事业协调并进”,“我们准确把握世界发展大势”,“我们坚持以党的自我革命引领社会革命”——习近平总书记精辟总结过去一年。 从隆重庆祝新中国成立75周年到召开党的二十届三中全会推动进一步全面深化改革,从经济回暖向好到各项事业都取得新进步,从深入推进中国特色大国外交到党风政风持续好转,一年来展现出的不同凡响的中国风采、中国力量,都是拼搏奋斗的结果。 困难挑战年年有,但我们依靠拼搏奋斗,在困难挑战中不断强健体魄、壮实筋骨,点亮了新征程上一个又一个重要坐标。 习近平总书记历年春节团拜会讲话,记录了一个个坚实脚步: 2023年,全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们以中国式现代化凝心聚力,在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出坚实步伐; 2022年,我们胜利召开了党的二十大,确立了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,全党全军全国各族人民意气风发踏上新征程; 2021年,我们如期打赢脱贫攻坚战,如期全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,开启全面建设社会主义现代化国家新征程; 2020年,我们党团结带领全国各族人民众志成城、迎难而上,“十三五”规划圆满收官; 2019年,我们隆重庆祝中华人民共和国成立70周年,极大振奋了民族精神,激发起团结奋进的磅礴力量; 2018年,我们隆重庆祝改革开放40周年,发出新时代改革开放再出发的动员令,凝聚起将改革开放进行到底的强大力量; …… 甲辰龙年、癸卯兔年、壬寅虎年、辛丑牛年、庚子鼠年……岁序更替,我们一路前行。 正如习近平总书记所讲:“我们用拼搏奋斗再次证明,任何艰难险阻都挡不住中国人民追求美好生活的前进步伐,都挡不住我们推进强国建设、民族复兴的历史进程。” 2025年是“十四五”规划收官之年。我们将制定“十五五”规划建议,向着宏伟目标接续奋进。 总书记强调:“只要我们坚定信念信心不动摇,直面矛盾问题不回避,应对风险挑战不退缩,就一定能够打开改革发展新天地!” 习近平总书记在2018年春节团拜会上说:“奋斗是长期的,前人栽树、后人乘凉,伟大事业需要几代人、十几代人、几十代人持续奋斗。” 习近平总书记也说过,中国人民始终有着超乎寻常的紧迫感、时代感。 在2020年春节团拜会上,习近平总书记提出一个宏大的命题——“继续在人类的伟大时间历史中创造中华民族的伟大历史时间”。总书记强调:“时间不等人!历史不等人!时间属于奋进者!历史属于奋进者!为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须同时间赛跑、同历史并进。” 乘着时代大潮,以蛇行千里的劲头砥砺前行,目标必达!来源:新华网2025-02-03

团圆年丨岁序更替 一路前行1月27日,习近平总书记在2025年春节团拜会上发表讲话。讲话鼓舞人心,催人奋进。 1月27日,中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2025年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话。新华社记者 李学仁 摄 2025年是乙巳蛇年。习近平总书记在27日的春节团拜会上表示,希望全国各族人民以蛇行千里的劲头,坚定信心、满怀希望,开拓进取、顽强奋斗,共同书写中国式现代化新篇章。 这些年来,春节团拜会上,习近平总书记常会就当年生肖的寓意作出精彩论述,既有祝福又有勉励,令人深受鼓舞: 龙是中华民族的图腾,具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量; 兔代表着机智敏捷、纯洁善良、平静美好; 虎是百兽之王,是力量、勇敢、无畏的象征; 牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征; 进入鼠年就代表着开始新一轮生肖纪年; 猪年意味着风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺; 狗是人的忠诚伙伴,是忠义和平安的象征; 鸡鸣而起反映了中国人自古以来的勤勉勤奋精神; …… 习近平总书记春节团拜会上这些话,是对中华优秀传统文化的弘扬,对中华民族精神的礼赞。 在几千年历史长河中,中国人民始终辛勤劳作、发明创造,革故鼎新、自强不息,团结一心、同舟共济,心怀梦想、不懈追求,在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,深刻影响着中国发展进步,深刻影响着中国人的精神世界。 新时代,中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗,用新的实践不断丰富着民族精神的内涵。 且看甲辰龙年,“面对复杂严峻形势,我们沉着应变、综合施策,攻坚克难、砥砺奋进,中国式现代化迈出新的坚实步伐”。 “我们扎实推动高质量发展”,“我们注重各项事业协调并进”,“我们准确把握世界发展大势”,“我们坚持以党的自我革命引领社会革命”——习近平总书记精辟总结过去一年。 从隆重庆祝新中国成立75周年到召开党的二十届三中全会推动进一步全面深化改革,从经济回暖向好到各项事业都取得新进步,从深入推进中国特色大国外交到党风政风持续好转,一年来展现出的不同凡响的中国风采、中国力量,都是拼搏奋斗的结果。 困难挑战年年有,但我们依靠拼搏奋斗,在困难挑战中不断强健体魄、壮实筋骨,点亮了新征程上一个又一个重要坐标。 习近平总书记历年春节团拜会讲话,记录了一个个坚实脚步: 2023年,全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们以中国式现代化凝心聚力,在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出坚实步伐; 2022年,我们胜利召开了党的二十大,确立了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,全党全军全国各族人民意气风发踏上新征程; 2021年,我们如期打赢脱贫攻坚战,如期全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,开启全面建设社会主义现代化国家新征程; 2020年,我们党团结带领全国各族人民众志成城、迎难而上,“十三五”规划圆满收官; 2019年,我们隆重庆祝中华人民共和国成立70周年,极大振奋了民族精神,激发起团结奋进的磅礴力量; 2018年,我们隆重庆祝改革开放40周年,发出新时代改革开放再出发的动员令,凝聚起将改革开放进行到底的强大力量; …… 甲辰龙年、癸卯兔年、壬寅虎年、辛丑牛年、庚子鼠年……岁序更替,我们一路前行。 正如习近平总书记所讲:“我们用拼搏奋斗再次证明,任何艰难险阻都挡不住中国人民追求美好生活的前进步伐,都挡不住我们推进强国建设、民族复兴的历史进程。” 2025年是“十四五”规划收官之年。我们将制定“十五五”规划建议,向着宏伟目标接续奋进。 总书记强调:“只要我们坚定信念信心不动摇,直面矛盾问题不回避,应对风险挑战不退缩,就一定能够打开改革发展新天地!” 习近平总书记在2018年春节团拜会上说:“奋斗是长期的,前人栽树、后人乘凉,伟大事业需要几代人、十几代人、几十代人持续奋斗。” 习近平总书记也说过,中国人民始终有着超乎寻常的紧迫感、时代感。 在2020年春节团拜会上,习近平总书记提出一个宏大的命题——“继续在人类的伟大时间历史中创造中华民族的伟大历史时间”。总书记强调:“时间不等人!历史不等人!时间属于奋进者!历史属于奋进者!为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须同时间赛跑、同历史并进。” 乘着时代大潮,以蛇行千里的劲头砥砺前行,目标必达!来源:新华网2025-02-03 -

以法治的稳定性增强发展的确定性4月30日,十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《中华人民共和国民营经济促进法》,自5月20日起施行。5月8日,国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍民营经济促进法有关情况。据介绍,民营经济促进法作为第一部专门关于民营经济发展的基础性法律,其制定出台是贯彻落实党的二十届三中全会《决定》和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神的重大举措,在我国民营经济发展历程中具有里程碑意义。该法共9章78条,围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制,将党和国家对民营经济平等对待、平等保护的要求落下来,持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。创下多个“第一次”,充分彰显党中央促进民营经济发展壮大的坚定决心“改革开放40多年来,我国民营经济从小到大、从弱到强,取得了长足的发展。同时,关于民营经济的理论和政策也是一脉相承、与时俱进、不断完善的。”全国人大常委会法工委副主任王瑞贺表示,制定民营经济促进法,把党和国家对民营经济发展的基本方针政策和实践中的一些有效做法用法律形式确立下来,将支持和保障民营经济发展的法律制度融入中国特色社会主义法律体系。“民营经济促进法创下了很多个‘第一次’。”司法部副部长王振江介绍,如第一次将“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”写入法律,第一次明确民营经济的法律地位,第一次在法律中规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展,是国家长期坚持的重大方针政策”,充分彰显了党中央促进民营经济发展壮大的坚定决心,进一步向社会表明了发展民营经济是党和国家一以贯之并将长期坚持的方针政策。据介绍,受内外多重因素交织影响,民营经济在公平参与市场竞争等方面面临一些困难和挑战,亟须尽快完善相应的制度措施,回应各方关切,提振发展信心,激发民营经济组织内生动力,营造有利于包括民营经济在内的各种所有制经济共同发展的法治环境和社会氛围。国家发展改革委副主任郑备表示,“以法治的稳定性增强发展的确定性,是民营企业安心谋发展的‘定心丸’。”民营经济促进法积极回应民营企业关切,在公平参与市场竞争、平等使用生产要素、同等受到法律保护等方面作出针对性制度安排。民营经济促进法总则第七条明确了工商联的职责。全国工商联副主席方光华表示,民营经济促进法公布以后,在民营经济人士中间引起了强烈反响,普遍认为这充分体现了党和国家对民营经济的重视和关心。“我们将配合职能部门加快配套政策的出台。”方光华表示,工商联要优化民营企业评价营商环境工作,及时收集和反映民营企业在法律实施过程中所遇到的新情况、新问题,推动司法执法部门优化配套措施,规范执法方式,依法保护民营企业和民营企业家的合法权益。破除准入壁垒,拓展发展空间,优化服务保障“民营经济促进法全文贯穿了平等对待、公平竞争、同等保护、共同发展的原则。”郑备表示,落实法律要求,国家发展改革委将会同有关部门重点从破壁垒、拓空间、优服务三个方面强化举措。破除准入壁垒方面,近期国家发展改革委联合有关部门发布了新版市场准入负面清单,清单进一步缩短;开展市场准入壁垒清理整治行动,集中整治半年后转为常态化推进;积极推动民营企业公平参与招标投标,今年1—4月,民营企业中标率同比提高5个百分点。拓展发展空间方面,国家发展改革委支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作,正在加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制,已经在核电、铁路等领域推出一批重大项目,目前有的核电项目民间资本参股比例已经达到20%,工业设备更新、回收循环利用领域支持民营企业的资金占比超过80%,今年还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域,推出总投资规模约3万亿元的优质项目。同时,将大力支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局,牵头承担国家重大技术攻关任务。优化服务保障方面,国家发展改革委将持续加强项目服务,发布鼓励民营经济投资的重大项目信息,在项目推介对接、前期工作和报建审批等方面提供规范、高效、便利的服务,帮助民营企业更好了解“往哪投、怎么投”。引导督促金融机构不断加大对民营企业的支持力度民营经济促进法第三章专门规定了投资融资促进。“引导督促金融机构不断加大对民营企业的支持力度,提升服务水平。”金融监管总局副局长丛林结合法律规定,介绍了金融监管总局重点推进的工作。不断优化信贷供给政策。对民营企业中占绝大多数的小微企业,制定一系列差异化的监管政策。比如在资本监管方面,对小微企业贷款的风险资本权重给予了八五折到七五折优惠。引导创新保险产品服务体系。针对民营企业避灾挽损、用人用工、技术研发等方面的需求,开发特色保险产品,优化服务。例如,在高技术领域,开展重大技术攻关分散机制、网络安全保险、无人机保险等试点。协同创建信息对接共享机制。在线下,建立了支持小微企业融资协调工作机制,推动信贷资金“直达基层、快速便捷、利率适宜”,已经通过该机制向小微主体新发放贷款12.6万亿元,平均利率3.66%;在线上,推动多地搭建信用信息共享和金融综合服务平台,以数据信息支持银行发放信用贷款。截至一季度末,民营企业信用贷款余额18.1万亿元,同比增长15.4%。强化融资担保的风险分担功能。推动建立了覆盖全国的政府性融资担保体系,将服务小微企业作为主要的政策效益指标,这一类业务的担保费率不超过1%,远低于商业担保水平。截至一季度末,政府性融资担保机构为小微企业提供融资直保余额1.88万亿元,同比增长11.5%。持续规范行政执法行为针对一些地方和部门乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封以及违规异地执法、趋利性执法等执法乱象,民营经济促进法明确规定“建立健全行政执法违法行为投诉举报处理机制”“建立涉企行政执法诉求沟通机制”“加强对行政执法活动的监督”。王振江表示,下一步司法部将落实民营经济促进法有关要求,持续规范行政执法行为,着重抓好几方面工作。落实法律要求,加快法律配套制度机制建设。推动建立健全行政执法违法行为投诉举报处理机制,及时受理并依法处理涉企行政执法投诉举报。司法行政机关建立行政执法监督企业联系点,及时听取各类经营主体对涉企行政执法的意见建议。推行行政执法监督员制度,邀请人大代表、政协委员、人民监督员、专家学者、律师、新闻工作者等参与监督。牵头扎实开展规范涉企行政执法专项行动。司法部作为国务院行政执法监督机构,负责统筹组织全国规范涉企行政执法专项行动,地方各级司法行政机关作为本级政府的行政执法监督机构,负责本地区专项行动的组织实施。司法部将督促各地区各部门加大对行政执法违法行为查处力度,加强问题查纠整改,坚决纠治到位。加快研究制定行政执法监督条例,建立完善涉企行政执法监督长效机制。针对行政执法中的共性问题,进一步健全行政执法监督体制机制、监督程序和责任体系,为加强行政执法监督、规范行政执法行为、依法保护包括民营经济组织在内的各类经营主体合法权益,提供坚实法治保障和制度支撑。《 人民日报 》( 2025年05月09日 04 版)2025-05-09

以法治的稳定性增强发展的确定性4月30日,十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《中华人民共和国民营经济促进法》,自5月20日起施行。5月8日,国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍民营经济促进法有关情况。据介绍,民营经济促进法作为第一部专门关于民营经济发展的基础性法律,其制定出台是贯彻落实党的二十届三中全会《决定》和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神的重大举措,在我国民营经济发展历程中具有里程碑意义。该法共9章78条,围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制,将党和国家对民营经济平等对待、平等保护的要求落下来,持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。创下多个“第一次”,充分彰显党中央促进民营经济发展壮大的坚定决心“改革开放40多年来,我国民营经济从小到大、从弱到强,取得了长足的发展。同时,关于民营经济的理论和政策也是一脉相承、与时俱进、不断完善的。”全国人大常委会法工委副主任王瑞贺表示,制定民营经济促进法,把党和国家对民营经济发展的基本方针政策和实践中的一些有效做法用法律形式确立下来,将支持和保障民营经济发展的法律制度融入中国特色社会主义法律体系。“民营经济促进法创下了很多个‘第一次’。”司法部副部长王振江介绍,如第一次将“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”写入法律,第一次明确民营经济的法律地位,第一次在法律中规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展,是国家长期坚持的重大方针政策”,充分彰显了党中央促进民营经济发展壮大的坚定决心,进一步向社会表明了发展民营经济是党和国家一以贯之并将长期坚持的方针政策。据介绍,受内外多重因素交织影响,民营经济在公平参与市场竞争等方面面临一些困难和挑战,亟须尽快完善相应的制度措施,回应各方关切,提振发展信心,激发民营经济组织内生动力,营造有利于包括民营经济在内的各种所有制经济共同发展的法治环境和社会氛围。国家发展改革委副主任郑备表示,“以法治的稳定性增强发展的确定性,是民营企业安心谋发展的‘定心丸’。”民营经济促进法积极回应民营企业关切,在公平参与市场竞争、平等使用生产要素、同等受到法律保护等方面作出针对性制度安排。民营经济促进法总则第七条明确了工商联的职责。全国工商联副主席方光华表示,民营经济促进法公布以后,在民营经济人士中间引起了强烈反响,普遍认为这充分体现了党和国家对民营经济的重视和关心。“我们将配合职能部门加快配套政策的出台。”方光华表示,工商联要优化民营企业评价营商环境工作,及时收集和反映民营企业在法律实施过程中所遇到的新情况、新问题,推动司法执法部门优化配套措施,规范执法方式,依法保护民营企业和民营企业家的合法权益。破除准入壁垒,拓展发展空间,优化服务保障“民营经济促进法全文贯穿了平等对待、公平竞争、同等保护、共同发展的原则。”郑备表示,落实法律要求,国家发展改革委将会同有关部门重点从破壁垒、拓空间、优服务三个方面强化举措。破除准入壁垒方面,近期国家发展改革委联合有关部门发布了新版市场准入负面清单,清单进一步缩短;开展市场准入壁垒清理整治行动,集中整治半年后转为常态化推进;积极推动民营企业公平参与招标投标,今年1—4月,民营企业中标率同比提高5个百分点。拓展发展空间方面,国家发展改革委支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作,正在加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制,已经在核电、铁路等领域推出一批重大项目,目前有的核电项目民间资本参股比例已经达到20%,工业设备更新、回收循环利用领域支持民营企业的资金占比超过80%,今年还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域,推出总投资规模约3万亿元的优质项目。同时,将大力支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局,牵头承担国家重大技术攻关任务。优化服务保障方面,国家发展改革委将持续加强项目服务,发布鼓励民营经济投资的重大项目信息,在项目推介对接、前期工作和报建审批等方面提供规范、高效、便利的服务,帮助民营企业更好了解“往哪投、怎么投”。引导督促金融机构不断加大对民营企业的支持力度民营经济促进法第三章专门规定了投资融资促进。“引导督促金融机构不断加大对民营企业的支持力度,提升服务水平。”金融监管总局副局长丛林结合法律规定,介绍了金融监管总局重点推进的工作。不断优化信贷供给政策。对民营企业中占绝大多数的小微企业,制定一系列差异化的监管政策。比如在资本监管方面,对小微企业贷款的风险资本权重给予了八五折到七五折优惠。引导创新保险产品服务体系。针对民营企业避灾挽损、用人用工、技术研发等方面的需求,开发特色保险产品,优化服务。例如,在高技术领域,开展重大技术攻关分散机制、网络安全保险、无人机保险等试点。协同创建信息对接共享机制。在线下,建立了支持小微企业融资协调工作机制,推动信贷资金“直达基层、快速便捷、利率适宜”,已经通过该机制向小微主体新发放贷款12.6万亿元,平均利率3.66%;在线上,推动多地搭建信用信息共享和金融综合服务平台,以数据信息支持银行发放信用贷款。截至一季度末,民营企业信用贷款余额18.1万亿元,同比增长15.4%。强化融资担保的风险分担功能。推动建立了覆盖全国的政府性融资担保体系,将服务小微企业作为主要的政策效益指标,这一类业务的担保费率不超过1%,远低于商业担保水平。截至一季度末,政府性融资担保机构为小微企业提供融资直保余额1.88万亿元,同比增长11.5%。持续规范行政执法行为针对一些地方和部门乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封以及违规异地执法、趋利性执法等执法乱象,民营经济促进法明确规定“建立健全行政执法违法行为投诉举报处理机制”“建立涉企行政执法诉求沟通机制”“加强对行政执法活动的监督”。王振江表示,下一步司法部将落实民营经济促进法有关要求,持续规范行政执法行为,着重抓好几方面工作。落实法律要求,加快法律配套制度机制建设。推动建立健全行政执法违法行为投诉举报处理机制,及时受理并依法处理涉企行政执法投诉举报。司法行政机关建立行政执法监督企业联系点,及时听取各类经营主体对涉企行政执法的意见建议。推行行政执法监督员制度,邀请人大代表、政协委员、人民监督员、专家学者、律师、新闻工作者等参与监督。牵头扎实开展规范涉企行政执法专项行动。司法部作为国务院行政执法监督机构,负责统筹组织全国规范涉企行政执法专项行动,地方各级司法行政机关作为本级政府的行政执法监督机构,负责本地区专项行动的组织实施。司法部将督促各地区各部门加大对行政执法违法行为查处力度,加强问题查纠整改,坚决纠治到位。加快研究制定行政执法监督条例,建立完善涉企行政执法监督长效机制。针对行政执法中的共性问题,进一步健全行政执法监督体制机制、监督程序和责任体系,为加强行政执法监督、规范行政执法行为、依法保护包括民营经济组织在内的各类经营主体合法权益,提供坚实法治保障和制度支撑。《 人民日报 》( 2025年05月09日 04 版)2025-05-09 -

习近平向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信新华社北京5月7日电 当地时间5月7日,国家主席习近平向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信。习近平指出,80年前,中国人民和俄罗斯人民为世界反法西斯战争胜利共同作出了不可磨灭的历史贡献,用鲜血凝成牢不可破的伟大友谊,为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。80年后的今天,在双方共同努力下,中俄关系不断焕发新活力,树立了新型大国关系典范。习近平强调,加强人文交流,对增进相互理解、弘扬睦邻友好、夯实双边关系发展的社会民意基础,具有重要而深远的意义。希望两国媒体共担使命、携手并进,多开展连民心、接地气、有温度的人文交流,为促进两国人民相知相亲注入新动力,为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系增添新光彩,为推动构建人类命运共同体作出新贡献。“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”,由中国中央广播电视总台和俄罗斯全俄国家电视广播公司当日在莫斯科联合主办。同日,俄罗斯总统普京也向活动致贺信。2025-05-09

习近平向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信新华社北京5月7日电 当地时间5月7日,国家主席习近平向“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”致贺信。习近平指出,80年前,中国人民和俄罗斯人民为世界反法西斯战争胜利共同作出了不可磨灭的历史贡献,用鲜血凝成牢不可破的伟大友谊,为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。80年后的今天,在双方共同努力下,中俄关系不断焕发新活力,树立了新型大国关系典范。习近平强调,加强人文交流,对增进相互理解、弘扬睦邻友好、夯实双边关系发展的社会民意基础,具有重要而深远的意义。希望两国媒体共担使命、携手并进,多开展连民心、接地气、有温度的人文交流,为促进两国人民相知相亲注入新动力,为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系增添新光彩,为推动构建人类命运共同体作出新贡献。“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”,由中国中央广播电视总台和俄罗斯全俄国家电视广播公司当日在莫斯科联合主办。同日,俄罗斯总统普京也向活动致贺信。2025-05-09 -

中国散文学会名誉会长、著名作家石英先生走进古都安阳11月23日,中国文学界泰斗、中国散文学会名誉会长、《人民日报》社高级编审、著名作家石英先生走进河南安阳,与基层作家进行交流和座谈。中媒文化交流工作委员会主席、北京写作学会文化艺术促进会执行主席、石英文学院执行院长、中国现代文化网总编、中大视界文化传媒产业(北京)有限公司董事会主席林膑,中华诗词学会会员、安阳市人大原副主任史东林,安阳市文联原主席李建学,中国作家协会会员、中国散文学会理事、北关区人大原主任王兴舟,河南省诗词学会会员、北关区政协原副主席、区关工委执行主任李忠义,中媒文旅文化产业发展工作委员会副秘书长马宪钢以及作家王雷生、张国庆、李英超等齐聚一堂,参加此次文学盛会。石英,中国文学界泰斗,当代文学大家,原名石恒基,笔名荧光,中国散文学会名誉会长,国务院政府特殊津贴(享受副部长待遇)。1935年出生,山东龙口人。中共党员。是享誉中国文坛的“诗歌、小说、散文、文艺评论、杂文随笔等多栖作家”。被誉为“红色作家”“文学常青树”。1961年毕业于南开大学中文系,1957年开始发表作品,1979年加入中国作家协会。历任《新港》月刊编辑,百花文艺出版社副总编辑,《散文》月刊主编,天津作协副主席,《人民日报》文艺部副主任,高级编审等。座谈会现场气氛热烈,基层作家们怀着崇敬与期待,围绕创作灵感的捕捉、作品风格的塑造、文学与地域文化的融合等话题踊跃发言,提出在创作过程中遇到的困惑与思考。石英先生认真倾听,分享自己多年来从事文学创作的一些宝贵经验,比如怎样挖掘独特的创作主题、塑造鲜活的人物形象、锤炼生动的文字语言等。凭借其丰富的创作经验与深厚的文学素养,为基层作家们一一答疑解惑。石英老师强调,安阳有着深厚的历史文化底蕴,如人工天河红旗渠、世界文化遗产殷墟、曹操高陵博物馆等,这些历史文化,对于当今文学创作以及文化传承有着重要的价值,我们要把历史文化等融入到文学作品中,去传播给更多的读者。基层生活是文学创作的源泉,鼓励作家们深入挖掘身边故事,从平凡生活中提炼出深刻的情感与主题,以真情实感打动读者。对安阳文学事业未来更好地发展,在培养文学人才、打造文学品牌、促进文学艺术交流等方面提出了建议。此次交流活动有助于拓宽基层作家视野,提升创作水平,促进地方文学的繁荣与发展。不仅为安阳基层作家们搭建了一个与文学大家交流学习的高端平台,也将对安阳地区文学创作水平的提升、文学氛围的营造产生积极而深远的影响,有望催生出更多优秀的文学作品,为中国文学事业的繁荣发展贡献安阳力量。2024-11-26

中国散文学会名誉会长、著名作家石英先生走进古都安阳11月23日,中国文学界泰斗、中国散文学会名誉会长、《人民日报》社高级编审、著名作家石英先生走进河南安阳,与基层作家进行交流和座谈。中媒文化交流工作委员会主席、北京写作学会文化艺术促进会执行主席、石英文学院执行院长、中国现代文化网总编、中大视界文化传媒产业(北京)有限公司董事会主席林膑,中华诗词学会会员、安阳市人大原副主任史东林,安阳市文联原主席李建学,中国作家协会会员、中国散文学会理事、北关区人大原主任王兴舟,河南省诗词学会会员、北关区政协原副主席、区关工委执行主任李忠义,中媒文旅文化产业发展工作委员会副秘书长马宪钢以及作家王雷生、张国庆、李英超等齐聚一堂,参加此次文学盛会。石英,中国文学界泰斗,当代文学大家,原名石恒基,笔名荧光,中国散文学会名誉会长,国务院政府特殊津贴(享受副部长待遇)。1935年出生,山东龙口人。中共党员。是享誉中国文坛的“诗歌、小说、散文、文艺评论、杂文随笔等多栖作家”。被誉为“红色作家”“文学常青树”。1961年毕业于南开大学中文系,1957年开始发表作品,1979年加入中国作家协会。历任《新港》月刊编辑,百花文艺出版社副总编辑,《散文》月刊主编,天津作协副主席,《人民日报》文艺部副主任,高级编审等。座谈会现场气氛热烈,基层作家们怀着崇敬与期待,围绕创作灵感的捕捉、作品风格的塑造、文学与地域文化的融合等话题踊跃发言,提出在创作过程中遇到的困惑与思考。石英先生认真倾听,分享自己多年来从事文学创作的一些宝贵经验,比如怎样挖掘独特的创作主题、塑造鲜活的人物形象、锤炼生动的文字语言等。凭借其丰富的创作经验与深厚的文学素养,为基层作家们一一答疑解惑。石英老师强调,安阳有着深厚的历史文化底蕴,如人工天河红旗渠、世界文化遗产殷墟、曹操高陵博物馆等,这些历史文化,对于当今文学创作以及文化传承有着重要的价值,我们要把历史文化等融入到文学作品中,去传播给更多的读者。基层生活是文学创作的源泉,鼓励作家们深入挖掘身边故事,从平凡生活中提炼出深刻的情感与主题,以真情实感打动读者。对安阳文学事业未来更好地发展,在培养文学人才、打造文学品牌、促进文学艺术交流等方面提出了建议。此次交流活动有助于拓宽基层作家视野,提升创作水平,促进地方文学的繁荣与发展。不仅为安阳基层作家们搭建了一个与文学大家交流学习的高端平台,也将对安阳地区文学创作水平的提升、文学氛围的营造产生积极而深远的影响,有望催生出更多优秀的文学作品,为中国文学事业的繁荣发展贡献安阳力量。2024-11-26