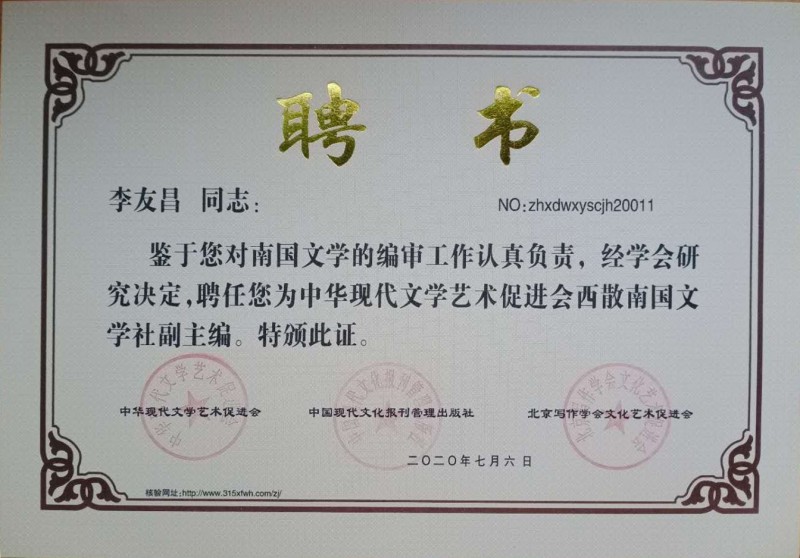

李友昌,安徽省临泉人,安徽师范大学历史系毕业,安徽省人大代表,临泉县人大常委,阜阳师范大学硕士生导师,阜阳市督学,南国红豆诗刊编审,有多篇诗歌、散文、小说发表。

作品赏析

1975年那场洪水

文 /李友昌

1975年,我十岁,正是懵懵懂懂的年龄。7月初,学校放暑假了,那时没有暑假作业,也不用补课,便把书包甩到一边,整天和小伙伴们疯在一起,比赛摔皮卡、弹玻璃球、滚铁环、打水漂。记得我的玻璃球很多,裤子的口袋都磨出了一个洞也不知道。玻璃球就突然顺着裤脚跑出来了,小伙伴们抢成一团。过了一会,把玻璃球再放入口袋,玻璃球又蹦到脚面,这才想起裤子口袋上的那个破洞。

村子里早乱作一团,却又像过节般热闹。有人家在村里的空地上搭起了戏台,把自家和亲戚家的物品都放了上去;邻居叔叔在相邻的几棵大树上架起了木棍和门板,做成了一个更高的平台,然后居高临下俯视众人。弟弟眼热的不行,非闹着要爬梯子上去,被母亲强拉了下来。大家都感觉已做好准备的时候,可洪水并没有到来。村民们开始抱怨着高音喇叭,小孩子们甚至流露出几分失望。8月13日,西边的半边天都阴云密布,偶尔在极远的天边闪电频频。泉河的河水却突然混浊起来,流速也增大了许多。有人向河里扔只木棍,一下子就被冲向远处。河面宽了不知多少倍,水面上多了很多漩涡。我们平时下水洗澡的地方,都已经变成了河道。村民们每天都到泉河边看水,做的标记,被河水一次次淹没。原来下河堤洗澡,要走很长的道路,现在河水已经到了大堤脚边。河道中间的水流很快,宽阔的河面就像一幅电影的屏幕。有杂乱不堪的茅草、树枝、门板、圆木快速掠过;有即将解体的房顶在洪水中起伏着、挣扎着流向下游;也有肚子胀的圆鼓鼓的猪牛四脚朝天的出现,在河水里翻滚着;有眼尖的大呼看到了人洪水中在挣扎,大家伸长脖子观察着河中时隐时现的黑点,辩论到再也看不见。河水里的檩条越来越多,有的已经被冲到岸边。有人开始用各种工具打捞。捞上来的东西堆在一起,居然还有衣柜,只是没有了上面的抽屉。有水性极好的人忍耐不住,跃入河中,游向一根粗大的圆木,接近了,却被一个大浪打翻。急忙往回游,又被洪水极速冲走,岸上一群人跟着跑到下游很远的洄水湾,才把筋疲力尽的他拉到岸边。河里的浪花越来越大,泉河北岸低矮的河堤已经被河水淹没,放眼北望,河水已经变得一望无际,偶尔有水中的树冠、房顶和电线杆又在顽强地显示出那里并不是大海。原来对洪水预告漫不经心的人,都纷纷慌张回家动员家人,做防洪准备了。村子的中心有一个长方形的池塘,就在我家的院墙西面。有时候,放学后就和小伙伴在塘边玩耍。钓鱼是个很好的游戏。把大头针弯成鱼钩的形状,用一根棉线把鱼钩拴住,另一端系在竹竿上,鱼竿就做成了。时间充足的时候,还把玉米秸的瓤子做成浮子。至于诱饵就很丰富了:从家畜的圈里刨出蚯蚓,那种红色细细的最好;也可以把家里的面团偷拿出来一块,就很省事;把河堤上蓖麻的叶子在手里反复捏出汁液,捏成一团,也可以做鱼饵;有时干脆看到池塘边的杨柳树干上有些苍蝇,就直接就地取材。那苍蝇很是奇怪,在树干上一律头冲下排成一排,把手轻轻放到最下面,顺着树干迅速往上挥手握拳,手心里总有所获。苍蝇是鱼儿最喜欢的食物,用鱼钩串着苍蝇,往池塘一甩,苍蝇还在水面没有沉入水中,早有大鱼一口吞下。有时候鱼线断了,甚至竹竿折了,终于成功拉上来一条大鱼,就会被围上来的村民们呵斥,只好悻悻把大鱼扔回鱼塘。因为那是集体的财产。洪水就要到了,村民们都围住村长,纷纷建议:起塘吧,不然洪水来了,鱼都跑完,就太可惜了!村长一直犹豫:如果洪水不来,过年村民就没有鱼吃了。一些村干部也在纷纷建议,村长终于下定决心起塘!整个村庄立即热闹起来了!在泉河湾里的村庄,几乎家家都有渔网。离家近的村民早撒下第一网,池塘里的鱼儿立刻惊慌得飞舞起来。一网又一网的鱼儿拉上来,池塘四周响起又一阵一阵惊叫声欢呼声,引得爱看热闹的妇女小孩追着欢呼声围着鱼塘转个不停,村庄里居然有了过节的氛围。各个存鱼点的鱼汇集过来,形成了白花花一个大鱼堆,周围的村民督促着分鱼,同时不断把跳出圈外的大鱼扔回鱼堆。村长宣布:开始分鱼! 渔网再捕到的鱼就不用交公了,这是对起塘撒网人的一种回报。人群立刻分成两片,有渔网的一拨人继续撒网,另一拨人围起来分鱼。很快一大堆鱼分成一个个小鱼堆,每个小鱼堆边都有一个主人。人口少的人家用绳子用树枝把鱼串起来拎回家去,人口多则等家人拿器皿来装鱼。忽然,人群中喧嚣起来了,大家围过去,发现一个白胖老头正在赤膊表演生吃活鱼。他是临泉酒厂的职工,年轻的时候在南方工作过。他把一个洗好的鲢鱼按住,不顾鱼在拼命挣扎,从鱼身上割下一块白肉来,蘸上眼前的一碗鲜红的辣椒酱,香喷喷地吃起来了。村民们目瞪口呆,发出一片惊呼声。他愈发表演起来,很快一条大鱼只剩下鱼头和鱼刺了。突然就起风了,特别大颗的雨滴砸落下来,地面上的尘土起了一层薄雾,眼皮也被砸得生疼。村民们立刻四下散去。雨越发肆无忌惮地落起来,手端着脸盆伸出门,立即就能接到一盆水,一家人挤在门口看院里水洼中无数个水泡出现、破裂。天一下子暗淡下来,院子里的水洼连成一片,有树叶落下,漂浮在水面,却被风吹跑,像开足马力的船。猪在猪圈里惊恐不安,嗷嗷叫个不停;几只鸡在屋檐下缩成一团。爷爷撑着一只破雨伞出去看水去了,一家人却没有吃晚饭的意思。奶奶在一锅一锅不停地炒炒面。堂屋中间的一堆鱼早已不动了。虽然屋门口用土打起了拦水坝,但一缕一缕的水从屋子的不同角落却冒了出来,几只老鼠惊恐不安地到处乱窜,房屋的角落里有个老鼠洞突然像喷泉一样对外冒水,我们的恐惧在黑暗中一点点挤满了房间。院子外突然传来很多脚步声、喊叫声,爷爷也急匆匆跑了回来,他边抹着满脸的雨水边急促地说:城防堤从城西面破了,大水进城了,咱不能呆在这里了。到我们的油布棚去!院子里的水和院外面的水已经连成一片,村里水塘的水也连到了院子。院子门口漂着很多浮萍。奶奶打开猪圈,猪一下子冲出来,跑到屋里去了。爷爷在前面探路,父亲搀扶住奶奶,母亲和二姑小姑拉扯着我们兄弟三个,小心翼翼向村北摸去。黑黑的夜里,到处都是暗灰色的水,我们在不时的闪电中判断路线。大家用一只手互相搀扶,另一只手或打伞,或撑一块塑料布,或扶着头上的塑料盆,在雨水中踱着。雨点急促地砸向我们的头顶,像一群气急败坏的疯子疯狂敲击着不同声音的鼓。遇到同样逃难同样惶恐不安的邻居们,雨声却完全隔断了我们的交流。村庄北面紧靠城防堤的地方虽然泥泞不堪,却没有洪水。大家一起挤进了油布棚,弟弟们爬上最顶端的衣物上,其他人分别挤在棚子的各个角落。头上的雨布棚像被万千鼓槌一直在敲打着,坐在床边凳子上的奶奶的脚很快便泡在泥水里,她在小姑身边的床沿挤着坐下来。水在一直涨着,我们不时伸出脚测试一下水的高度。水快涨到床沿的时候好像停下来了。我们紧张的心情终于松弛了一些,很快就迷迷糊糊睡着了。突然一声巨响,大家被惊醒过来。原来奶奶打瞌睡往前扑到水里了。大家七手八脚把她拉上来,再也没有了睡意。雨下的更大了,头顶上的万千鼓槌变成万千鞭子,不停地猛烈地抽打着雨棚。水上涨的更快了,漫上了床面,把堆在上面的粮食底层都淹没了。棚子里的空间越来越小,已经挤不下那么多人了。爷爷跑出去一会,回来招呼大家出去。棚子的西面紧靠城防堤就是煤厂后面的一堵高墙。爷爷找了些玉米秸依靠墙头搭了个简易窝棚,一家人便挤了进去。为了防止墙头倒塌,爷爷和父亲各找了只檩条抵着墙头。城防堤上的雨水从脚下哗哗地流过,头上的雨点穿过玉米秸砸成细碎的冷冷的雨粒雨雾飞溅在脸上,不时把我们惊醒。身边不远处一直有“呼哧”“呼哧”的声音,想到周围都是坟头,愈发感到恐惧。寒冷、困乏、恐惧,那个漫长的黑夜,让我一生难忘!天亮了,却是一个极好的晴天。母亲从窝棚里出来,发现昨夜“呼哧”的声音原来是村里的两头耕牛一直在附近吃草。她愤怒地用砖头把牛砸跑,转身拉开小姑头上湿透了的被子,发现小姑的脑袋奇怪地歪向一边,脸色苍白,好像没有了呼吸,母亲急忙大喊起来,人们围拢过来,按摩、呼叫,小姑终于苏醒过来了。城防堤上挤满了人。堤外的泉河更是浩浩荡荡了,混浊的河水挟持着房顶、树木、人畜、家具等,呼啸而下。堤内的村庄静静地浸泡在大水里,远处的房屋只露出了房顶。不时有村民或游泳,或淌水,或摇着船,或撑着木筏向大堤靠拢,满脸都是惊恐和沮丧。

我们家的雨布棚也只露出棚顶的尖角,却没有完全倒塌。我们在大堤上选了一处宽阔平整的地方,用檩条搭上支架,在邻居的帮助下,捞出油布,搭在架子上;捞出粮食、衣物,由奶奶、母亲和姑姑们晾晒。新的雨布棚比原来的宽大了许多,还被物品隔出了许多小间,成了兄弟们捉迷藏的好去处。从油布棚往东走,大堤上都是各式各样的庵棚,妇女们在忙着收拾衣物,男人们面对着奔腾的河水,心事重重。面粉厂门口是泉河的一个河湾,也是人民东路与城防大堤交汇的地方,堤面上比较开阔,汇聚的人更多。人们互相打着招呼,问询彼此家庭的情况,虽然房子都浸泡在洪水中,所幸人员都没有伤亡。河边靠近大堤的地方,有一座砖窑,大部分都被洪水淹没,只露出一圈的窑顶。在父亲和别人聊天的时候,我突然发现大堤边的水里有很多鱼,很疲惫地伏在那里,反应比较迟钝。我们几个小伙伴各自找了一些工具,很快就捞了一盆鱼。我看到水中的砖窑边鱼好像更多,便拿个塑料盆趟过去,突然,脚底打滑,一下跌入淹没在水中的窑门里。我在水中惊慌地扑腾着,用力往上浮,却是窑门的顶。惊恐中带着绝望,我拼命挣扎,手抓着塑料盆胡乱划水,肺都要憋炸了,用力往上串,这次却出了水面。我失魂落魄地往岸上爬去,大堤上的人群却无人关注到这惊心动魄的一幕,我躺在一块僻静的地方,一直不停地大口喘气。多年后,我经常做这样的恶梦,我潜入水中,出水换气的时候,却是在大船底部,在水中拼命挣扎,却一直在大船底部,再也无法呼吸的时候,突然惊醒过来,浑身是汗,大口喘气,久久不能再入睡。我和小姑捉了满满一盆鱼回到新家,爷爷看了看奄奄一息的鱼,说:现在发大水,很多农药都混入水中,这些鱼不死不活的,可能吃了农药,我们还是不吃为好。大家感觉有道理,因为鱼的表现太反常了,以前要捉鱼很是费劲,现在等于直接在水里捡鱼了。我们还是把这盆鱼倒入泉河里。一群人生活在大堤上,就要解决吃喝的问题。有人在水边的沙地上挖了个大坑,不一会便冒出了一潭清水。有人把煤厂倒塌的墙头的青砖捡过来,架起了农村结婚办喜事那样的简易锅灶,从煤厂里把煤捞出来,做成煤饼,升起了炉火。大堤外边的泉河水奔流不息,大堤内洪水平静的像湖面。晚霞倒影在浑浊的水面上,闪耀着奇怪的色彩。突然“扑通”一声沉闷的巨响从宁静的村庄里传出,特别突兀,大堤上忙碌的人们一下子安静了,一位妇女的哭声尖锐地响了起来,被接下来另一声“扑通”声压了下去,一层又一层的涟漪从村庄里的水面上漂了过来,大堤上一片死寂。有人摇着船从村庄里出来,报告着是铁蛋家的土坯房倒塌了。到了夜晚,“扑通”“扑通”变得频繁起来了,每一声巨响之后,还伴随着激起的水浪击打周围远近物体的立体声音。夜深人静,突然被“扑通”一声惊醒,那种恐惧,深深地铭刻在我的生命中。时至中年,当被除夕早起人家的“开门炮”惊醒,那种房屋倒塌的声音突然被唤起,一种莫名的苦痛就油然而生。早晨起来,发现邻居居然在杀猪。没有热水,他便用一把尖刀麻溜地剥起猪皮来。然后把刨开的大块猪肉扔进旁边的大锅里,也很大方地把猪头内脏等送给围观的邻居。有人小声议论说,县食品公司收购的生猪现在没有人管了,猪都浮在墙头边,饿的嗷嗷叫。有的猪已经死了,他摇船过去,捞一头死猪回来,后来干脆蹲在仅露出水面一点的墙头上,抓住猪尾巴,用力一提,一会猪就淹死了。他已经弄回来几头了。往东走过去,发现有几户人家都在煮猪肉,有的人家甚至都积攒了大半缸猪油。我们也闹着要吃猪肉,我们家的木筏还没有使用就已经散架了。爷爷便拎着菜篮子,到炖猪肉的人家去串门,很快带回来一篮子熟猪肉。我跟着邻居大叔在水位较浅的红薯地去挖红薯。我们先潜入水中把红薯秧拉出来,然后再潜水到土里挖红薯。很快,就感到头昏脑涨,耳鸣不已。我就改变方法,用脚在泥里把红薯踩出土,再潜水拿出来。不久,不仅脑袋疼,眼睛也雾了,就不再潜水,干脆用脚把红薯夹出来。两天后,再捞出来的红薯,无论煮多久都不熟,不能食用了。一天早晨,有两个解放军战士进入了我们的雨布棚,后面还跟着很多好奇的群众。他们放下药箱,查看了我们的锅碗和水桶,还把几片明矾投放到水桶里,告诉我们这是消毒。他们还给奶奶检查了身体,然后又走进邻居家。我们跟着他们到了面粉厂对面的临时码头上,才发现那里停靠着两艘军舰,上面有更多的解放军战士忙碌着。小伙伴告诉我这是解放军的舟桥部队过来了。每天都有解放军战士在大堤上奔波,他们要求群众把大堤两边到处都是的粪便收集掩埋,让人们把“水井”挖的离河水更远一些,还把一些明矾投入到这样简易的“水井”里。 邻居家的一个十七八岁名叫桂英的姑姑很快成为战士们的跟屁虫,每天兴趣高涨寸步不离地当助手。我的另一位邻居学德的老父亲生病了,两个军医战士上门看病,后面簇拥一群观众,自然也少不了那位桂英姑姑。军医们熟练地诊断,开药方,桂英姑姑也忙个不停地递板凳,要大家安静,维护秩序。当军医刚打开药箱,拿出药片,桂英姑姑立即喊道:“学德,倒点开水!”那句突兀的特别标准的普通话,一下子让大家惊呆了。从此以后很多年,“学德,倒点开水”成为李湾村民家喻户晓脍炙人口的口头禅。天上开始有飞机频繁地盘旋,大家都对着飞机拼命叫喊,但是飞机总是盘旋一圈又飞向别处。晚上大家聚集在一起,有人说,飞机在别的地方投下了一麻包油饼;也有人说,投下的是一麻包饼干。飞机为什么不在我们这里投呢,大家都有些沮丧。有人提议说,是因为没有打红旗。明天在这里插上红旗,飞机保准投。第二天,大堤上多了很多红旗,其实都是一些红布。飞机飞来的时候,有人把红床单绑在高高的树上,也有人拼命挥舞着红衣服,但飞机转了一圈,吐出一股轻烟,眼睁睁地飞走了。有一天中午,我正在雨布棚里睡觉,突然被一阵震耳的马达声惊醒。小姑跑过来,拉着我跑出帐篷,我们抬头一看,一架飞机就在我们头顶前方,飞的很低,飞机里的人都能看的清楚,下面的树梢被气流吹得东倒西歪。妈妈晾晒的几件衣服也被吹到堤坝下面。小姑欢跳着喊道:我们饿啦。我也挥舞着自己的衣服,喊叫着。飞机的舱门是开着的,有个人伸头往这里看着,然后就一脚把一个大麻袋踢了下来。这个鼓囔囔的麻袋重重落在河堤边的洪水里,激起了一片浪花。我和小姑欢叫着跑向水边,突然,从身边冲出来几个邻居,也跑向麻袋。我们几个人不知道里面是什么,只是使劲撕扯着麻袋。麻袋在激烈的撕扯中跑到深水里。我紧紧抱着麻袋,一动不动,终于到了岸边。麻袋里面是塑料袋包裹好的饼干,共八袋。那几个邻居从撕破的麻袋里掏出几包,走了。我和小姑打扫战场,麻袋里还有两大袋。那个麻袋妈妈补好后,成为周围人纷纷来参观的物品。那些饼干,是我童年印象里最美味的食物。但我们很快也听到了一个噩耗:县工会一位姓党的女干部被飞机抛下来的麻袋击中,不幸去世了。后来人们再看到飞机飞过来,就有些害怕,赶紧躲了起来;飞机飞远了,再出来对着飞机欢叫。飞机投放食物不再对着人群,而是投向无人的开阔水面。河水在逐渐回落,从大堤的堤脚慢慢后退了一丈多,泉河北岸的堤坝开始露出了水面,河面狭窄了许多。人们挖的“水井”逐渐干涸,便在前面挖出新的“水井”,于是便留下一排“水井”直到河水边。河水小了,但仍然流的很急,到处都是旋涡,没有人敢下河洗澡。河水里不时有人畜的尸体飘过。河岸边的柳树枝上,爬满了又黑又肥大的绿头苍蝇,有的树枝都被压弯到了地面。大堤的里面洪水风平浪静,波澜不惊,却一点也没有回落。人们在水边的树上做的标记一天天几乎没有变化。父亲坐船进村回家看了下,回来告诉大家:因为我家的房子是砖建的五间,并没有淹倒,只是东边邻居的土坯房屋倒塌时,把最东边的一间撞倒了。水一直不退,东边的军舰我已经看了很多次,逐渐没有了兴趣。于是决定和小伙伴沿着大堤往西逛。大堤北面是奔腾的泉河,南面依次是煤厂、石油公司、任庄和城东小学,它们和李湾村一样都浸泡在洪水里。大堤上挤满了各种各样的棚子,拥挤不堪的人群。大堤的堤坝上到处都是或新鲜或干涸的大便,臭气熏人。经过老渡口,盐业公司,在西面的一堵院墙上,有一个小门。从堤坝上下来,进入小门,却是临泉党校。学校南大门外边的民居,只露出一些胡乱的屋顶。校园里最前排的教室,洪水淹没到窗户,教室里的桌凳在水里东倒西歪地漂浮着。西面的大礼堂的南门和东门都敞开着,里面的水面上漂着一些杂物,北面的一排会议室门口,堆积着大水冲来的一些垃圾。后面的两排教工宿舍却没有进水。东面的院子是临泉师范,地势比西院低洼,水淹没的地方更多。后来这两个校园在75年大水后合并改名为临泉二中,却成了我高中母校和大学毕业后工作了半辈子的地方。继续沿大堤西行,很快就到了大十街北边。大堤外边的地势很高,有一些凌乱的旧房子,房后就是正在咆哮的泉河,远处的流鞍洲只露出一些树冠。大堤南面是临泉县最古老的街道,街道上的大石板坑坑洼洼,饱含岁月沧桑。这也是临泉最热闹的街道,两边的店铺一个紧挨一个,门头上斑驳的匾额,门边拆卸下来摞在一起的黑厚的门板,无不显示店铺的悠久和奢华。这也是临泉县城地势最高的地方,街道居然没有被洪水淹没,店铺仍在正常营业。虽然离家不远,但是我们很少到这个县城的中心来。我们一个一个店铺逛着。店铺里商品不多,我们看看摸摸也买不起,却仍然开心无比。从大十街往南走,经过十字路口,仍然是熙熙攘攘的店铺。在第二百货公司门口的青石板上,大水无力地屈服在那里。我们几个小伙伴涌到那里,在石板上反反复复洗脚。有胆大的往前走几步,当水淹没到膝盖时立即返了回来。大十街成了我们的好去处。堤外的泉河河面不断变窄,可大十街上的水很多天只退出了一个石板。城防堤反而成了阻止洪水退却的障碍。大堤上的人群都有些着急,到处都是抱怨声。一天,洪水突然退的很快。有人说,县里领导派人从县城东南低洼的地方把城防堤掘开放水了,城里的排灌站也开始了工作。村里房屋的墙面也露出来了,但是村街里仍然到处是水,有个蹚水进村的村民跌进红薯窖差点被淹死。大十街的整个街道都露出了水面。街边摆满了洪水浸泡过的商品,特价处理,十分便宜。我向妈妈要了一毛钱,买了五十只一捆的铅笔。这种永生牌的铅笔平时三分钱一只,但是现在被水浸泡得开了胶,裂成两半,露出了铅笔芯,用猴皮筋捆住,但只要用力写,笔芯就会一下子从后面跑出来,只好轻轻地慢慢地写字。但是,取笔芯装在圆规上,却是非常方便。邻居大叔五毛钱买了一坛食品厂特价出售的青丝红丝,那是冬瓜切成丝用蜂蜜腌制的,用来中秋节前做月饼馅料的。邻居大叔给了我一团,尝了一下,非常甜。便拿着找小伙伴,分给他们吃。可我和小伙伴们很快拉起了肚子。洪水终于退走了,村庄里虽然泥泞不堪,但村民们再也无心停留在大堤上了,开始陆续搬家。我们一家人也决定回家先看看。村里有一些身穿白大褂的工作人员在到处喷药消毒,预防水后疾病流行。村巷里到处都是厚厚的污泥和各种杂物,两边的房屋多半倒塌了,空气里弥漫着腥臭的气味。有些树木的树杈上还挂着一些水草。幸存房屋的墙壁上树身上都清楚地印下了洪水留下的一致的印痕。我试了试,伸直手臂都够不到那条线。家里的院门敞开着,我们一家人陆续进入院内,都被眼前的景象惊呆了:那颗枣树上满满的都是鲜红欲滴的红枣,象一团燃烧的火炬,象一片炫目的鲜血,它和1975年那场洪水一起,永远都铭刻在我的记忆中。

2017年3月28日

后记:1975年驻马店水库溃坝事件1975年8月,在一场由台风引发的特大暴雨中,河南省驻马店地区板桥、石漫滩两座大型水库,竹沟、田岗两座中型水库,58座小型水库在短短数小时间相继垮坝溃决。由原水利部长钱正英亲自作序的《中国历史大洪水》一书披露,在这次被称为“75.8”大水的灾难中,河南省有29个县市、1700万亩农田被淹,其中1100万人受灾,超过2.6万人死难,倒塌房屋596万间,冲走耕畜30.23万头,猪72万头,纵贯中国南北的京广线被冲毁102公里,中断行车18天,影响运输48天,直接经济损失近百亿元。由一场特大暴雨而引发整整一个水库群的大规模溃决------无论是溃坝水库的数目,还是蒙难者的人数,都远在全球同类事件之上。

我要评论