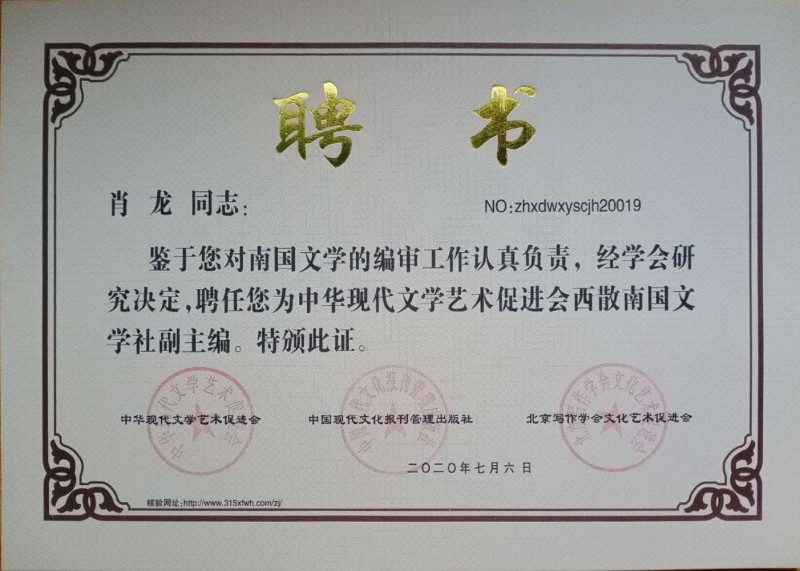

肖龙,祖籍安徽利辛,现居阜阳,中国水利作家协会会员,安徽省散文随笔学会会员,阜阳市作协会员,中国现代作家协会会员,《西部散文选刊》南国文学社副主编,《颍州文学》主编。

作品赏析

听戏(短篇小说)

文/肖龙

“老弟,擦擦鞋吧!”

当我路过天桥,我看到一个擦鞋的老头手里拿着擦鞋巾冲我招手。从入冬以来,老天爷似乎牟足了劲,连续不停地下雨。我低头看了看,天桥上淤积的雨水在霓虹灯的映照下发散着扭曲的光芒,我的一双鞋沾满了水渍和泥灰。

“下着雨,谁擦鞋!”我没好气地说。

“擦擦鞋,掏掏耳,洗洗澡,泡泡妞,人生多快意啊!”老头阴阳怪气地说。

我十分厌恶地回头看了一眼擦鞋的老头,快速走下了天桥。往右走了大约100米是一家戏曲茶楼,揽不到活的时候,我就来到这个茶楼里听上几段。

茶楼就在沿街楼的二楼上,陈设落后,门帘是用塑料布做的,舞台就是简简单单的几个大木箱子拼到一块,上面铺上红色地毯。来这里听戏的大多是乡下来的务工农民,一杯茶,一碟瓜子,花十块钱就可以听上三两个小时。要是点戏十块钱一段,花钱不多,都能消费得起,所以我没事就爱往这里跑。我虽然是城市户口,但早就下岗失业,现在就靠一点木工手艺维持生活。劳累之余我的业余生活就是和这帮子农民朋友一起听戏,只要花十元钱就可以听几个小时,我觉得很值。

几年前,妻子嫌我没本事,带着我儿子离开了我。她离开我,是她的损失,我会烧菜,可以评六星级。可她嫌弃我没本事,从有了QQ聊天后聊了一个比她大十三岁的老板,然后就带着DNA高度近似我的DNA的儿子离开了我。这是她的损失,我无所谓,我去他娘哩个腿,要离就离,我现在终于想明白了,我再也不用听她的谩骂和讽刺。虽然我挣钱不多,但是我能用有限的资金听我一生都钟爱的戏剧,所以,她走了,我更快乐!

进了茶楼,我选了一个靠近沿街窗户的位置坐下。刚进了初冬,可是气温下降厉害,街上行人熙熙攘攘,马路上不时有汽车从我的眼皮子底下疾驰而过。我突然感觉自己就与这世界隔离了开来,明亮的夜晚与喧闹的城市此刻都在悄然隐退,而自己已经回到了童年,回到了过去的麦场上,恍惚看到麦场里那个木板搭起来的舞台上,有人莲步轻移,水袖飘舞。

我父赶你走铸成大错,

想不到你一命见阎罗。

你一死可苦了我,

我孤苦伶仃,伶仃孤苦,

不上不下,不下不上,可是死是活 ……

茶楼已经开演,有人已经在点戏。我不知道这是谁点的这出戏,这是我打小时候就钟爱的《秦雪梅吊孝》唱段。哀婉凄凉,能直接凉透你的心。我看了看正在演唱的女人,女人恰巧也在看我。我听着听着就泪眼滂沱。因为我想到了我儿子,想到了玲子。女人也钟爱演唱这段戏,唱着唱着就唱腔里含着哭腔,一边唱一边流下两行清泪。我不知道她流泪是演出效果的需要还是真得入了戏。

小时候我最爱听戏。那时我们住的地方叫城郊镇,每年的古会,都会请剧团来唱一个礼拜。戏台很高,每天中午放学我就坐在戏场的最前头,虽然头昂得难受,但是看得清,听得真。几个小伙伴也爱听戏,天宝、庆才,还有玲子,都是戏迷。我最爱《陈州放粮》里的包拯,他脸黑得和墨汁差不多,我就用我爹写春联的墨汁将脸涂黑。我很佩服秉公办案、刚正不阿的包黑子,发誓自己将来有了本事一定也要做包拯一样的清官。可是命运不济,我最后不仅仅成了单身狗,又成了一个城市里的流浪狗,我冷清的命运距离清官差了不知道多少万多少千里。好在我心态好。无俗人乱耳,无闲事劳心,关键是我的亲生儿子将来会有人为他买房子,娶亲,这能省去我多少钱?要知道我们这个四线城市房价可是已经超过了1万均价了。把我累得蛋抽筋,我也买不起。所以,这是多好的生活!

一保官老恩师延龄承相,

二保官南清宫八主贤王,

三保官高殿候呼延上将,

四保官杨元帅干国忠良......

小时候每当我唱这段唱腔,我就感觉血往上涌,浑身就像充满了力量,一股豪情从心底喷薄而出。每当这时,玲子就兴奋地从地上起来给我鼓掌,掌声带着魔力传达到我的身上,我就愈发地卖力。我感觉我唯一的观众就玲子自己,其他人都已经不存在。我尽力压制住自己的童音,让声音显得成熟厚重洪亮,就像舞台上的演员。只是自从玲子离开之后,我就再也没有开口唱过。我虽然只读了初中,但我在评书里听过伯牙子期的故事。子期病故,伯牙悲痛万分,认为世上再无知音,就“破琴绝弦”,终生不再弹琴了。我认为玲子就是我的知音,所以没了她,我也绝唱。

轮到玲子,她最爱唱的是《秦雪梅吊孝》中的“吊孝”一段。她面容消瘦,童稚的声音甜美中带着哀伤,就像春天里连绵的雨水,浸润着我的心。其他人都给玲子鼓掌,我不鼓。鼓掌会分散注意力,我喜欢静静地盘腿坐在地上,两手捧着下巴,专注地听玲子唱。

“您的瓜子和水!”

一个五十多岁的女服务员走了上来。我说“谢谢”,然后端起杯子呡了一口,又放下。我随手在服务员递过来的纸片上写下了李艳玲和《秦雪梅吊孝》的字样,递给了她。这段戏刚刚演过,服务员看了看我,知道这是我必点的曲段,转身离开。

我父赶你走铸成大错,

想不到你一命见阎罗。

你一死可苦了我,

我孤苦伶仃,伶仃孤苦,

不上不下,不下不上,可是死是活 ……

我的眼泪再度涌出。我有时候特别讨厌自己,眼泪太多,容易泛滥。老婆带着儿子离开我的时候,我儿子一滴眼泪都没有,可是我却哭成了泪人,被我儿子看不起。所以,我一边流泪,一边恍惚看到玲子穿着她娘的衣服,在舞台上扭动,旋转,泣诉。舞台上的女人又再一次落泪,我感觉她好像在看我,我泪眼迷离中仔细看了看,她确实在看我。其实我感觉她很像记忆中的玲子,但那时我们都很小。再说玲子姓郭,舞台上的女人姓李。分别三十多年,光阴用它尖锐的锉刀无情地挫开了我脸上的沟壑,我想它也一定挫老了玲子的容颜,挫亡了她对于我模糊的记忆。

小时候我和玲子在同一所学校同一个年级同一个班级读书。我家里穷,兄弟四人,我排行老二。我的大哥、三弟和四弟都特顽皮,小学毕业就辍学在家,只有我的成绩属于中上等,所以父亲就咬着牙供我读书。其实我觉得我不是读书的料,我更喜欢唱戏,但我爹不同意。有一次我被县梆剧团带走,我爹把我追回后狠揍了我一顿。但事与愿违,初中毕业后,由于母亲一场大病耗尽了积蓄,无奈我也只得辍学在家。根据我爹给我的设计,学着做木匠活。三年的徒弟,三年后出师,出师后我就可以进城给人打家具谋生。可惜再次事与愿违,我学徒期满没几年,手工打制家具已经被浙江来的蛮子淘汰。他们的手艺更细腻精致,做工款式更时尚潮流。于是,可笑的一幕出现,我与我的理想彻彻底底分道扬镳。很多时候,我觉得自己在我爹面前就是一个被他编排好的一部戏的角色,他让我演什么,就得演什么。我不能挑选自己喜欢的角色,甚至挑选自己喜欢的老婆都不行。

玲子的父亲是乡镇干部,老实憨厚,不善言辞。但玲子的母亲在村子里的口碑不好,说她和一个转业军人乱搞。后来玲子母亲大了肚子,村里的人都说是那个转业军人的。风言风语就像村子里到处飘扬的柳絮,大人孩子没有不知道的。我知道。玲子也知道。不但知道风言风语,也知道她母亲确实和转业军人有一腿。她和我说过,她亲眼看见她妈和那个转业军人在房间里做那事。她感到羞耻,但她不知道自己该做什么,也无力做些什么。她在村子里始终抬不起头,只得躲着大伙走。

我不知道人言的力量到底有多大。总之,三年级的时候,玲子的父亲实在不能忍受别人的白眼,和她母亲离婚后举家搬走,再也没了音讯。成人之后,我多方打听,却怎么也打听不到玲子的下落。我爹奚落我,说我癞蛤蟆想吃天鹅肉,也不撒泡尿照照自己长啥熊样。熊,又叫羊熊,是程度副词,流传在我们当地,属于万能修饰词,无论是长得帅或丑到什么程度,无论是这个东西好吃还是不好吃到什么程度,无论是任何东西的正反两面发展到多么极端的一个程度,都可以用它来形容。这是一种伟大的创造,彰显了人民群众高度的智慧。在这里,很显然,我爹是说我长得太丑。他这是五十步笑百步,因为邻居都说我长得像他,他自己也和我一样,长得也是什么什么羊熊一样。

坐在我前面的是一个包工头,我曾经给他做过木工活,他已经不认识我,但我认识他。他坐在中间,一边一个人围着他点头哈腰的。他们不停地给李艳玲鼓掌,还大声叫好。李艳玲唱完之后,谢了幕,走下台,径直走到了他们跟前坐了下去。她坐下的时候,不知道是有意还是无意,看了我一眼,我们四目相对,立即又闪开了。但我的心突突突跳得厉害。我在城里除了那个包工头,不认识几个人,女人就更少。但我就是感觉她就是玲子。我又瞟了一眼李艳玲,她正笑着说着,抬起右手撩了一下刘海,撩开之后,不知道是有意还是无意,又看了我一眼。四目相对,我多停留了两秒钟。我看见李艳玲好像要起身的样子,但那个包工头伸手往下压了压,意思是让她坐下别走。于是李艳玲又再一次坐下,一边听着包工头说笑,一边慢斤似两地磕着瓜子。我认为此时我应该帮助一下李艳玲脱身,于是伸手招了一下服务员,要了张纸片,再一次点了李艳玲的戏。报幕员立即走上了舞台,用地方方言+普通话说,感谢7号桌的张先生。下面有请李艳玲女士献上《秦雪梅见夫灵悲声大放》。报幕完毕,我看见李艳玲抬头看了看我,冲我笑了笑,扭身就上了舞台。包工头也扭头看了看我,带着一丝怒气的样子,然后又扭回头看着舞台上的李艳玲,在不恰当的时候随意鼓着掌,叫着好。

散场之后,我像往常一样走出茶楼。突然有人拍了我一下肩膀,回头一看是包工头。我说老板好。包工头似笑非笑,说,你还知道我是老板啊?我说我知道,我给您工地立过木壳子。他哈哈一笑说,你这城里人原来是个木工啊?你小子能耐啊,跑这里来逞能。我说我没逞能啊!他说你没逞能你老是点阿玲的戏?我说我点她的戏咋了?包工头往后退了一步,嘴“啾啾啾”地咂吧着,一双带着寒光又带着笑意的眼睛从我的头看到我的裤裆又看到我的脚,又从我的脚看到我的裤裆再看到我的头。然后伸出手,推了一下我的肩膀。

以后少点她的戏!包工头警告我。她是我的女人,你要是再点她的戏,我弄你!

包工头的牙咬着,狠狠地对我说。我不服气,说,我点你能怎么着?我的话还没落地,突然感觉一记闷拳落在了我的后腰上。我扭身一看,是包工头的一个手下搞背后袭击。我刚想说话,另一个手下上来冲我就是一脚,正踹在我的小腹上,顿时一股剧痛传遍了全身。我弯下腰,双手捂着小腹,不但没有止住疼痛,更没能止住两个狗腿子的拳打脚踢。最后我不得不抱着头蜷在地上任他们在我的身体上胡作非为。

我知道像包工头这种小老板最爱装,也最爱面子。今天我没有给他面子,让他丢尽了面子,所以他要找回自己的面子。其实他就是个农民,从乡下进城里打拼,只是他更快地成了小老板,腰里有一点小钱就不知道这个世界上还有啥事没有他不能办成的。就像我村子里的二蛋,在城里贩青菜,认识了几个城管,说在城里有啥事尽管找他,他来帮着摆平。后来因为我在路边摆了一个自行车,车上挂着一个纸盒子,盒子上写了一句“承接各种木工活”,被城管连车带工具一块推走了。我找到二蛋,他让我给他拿一千块钱,说这事包在他身上。我一合计,破自行车一百块钱也不值,所有工具加在一起也就三四百的样子,所以我说算了吧,不要了。最后城管感觉拉走我的那些东西确实也不值钱,就主动又退给了我,不过教育了我一番,说这是城市,不是乡下,想在哪里做就在哪里做。说这世界是有秩序的,有制度法律规矩的,不能任性,不能胡来。又说,不是有一首歌吗?说爱情不是你想买想买就能买。这么简单的道理,难道你还不懂?城管的话对我来说有着非常深奥的道理,后来他又用歌词给我做比喻,我又感觉很容易理解。我表示以后一定要改过自新,从头做人,再也不在马路边摆摊招徕生意了。城管很满意,走前还友好地拍了拍我的肩膀。但他说的那句歌词我认为不一定有道理,像我的前老婆,就是因为我没本事挣钱,才跟着有钱的糟老头子跑的。爱情有时候就是可以用钱买的。

包工头走了之后,我艰难地起身,抹去脸上的血迹,怏怏地晃荡着。下了天桥,往左拐,是我住的方向。我生在这个城市,却感觉和这个城市有着千万里的距离。我对生没有任何主动权,但我对自己的活却有着充分的自主权,所以我就点李艳玲的戏,今天挨了打,明天我依然会点。我的自主权还表现在我对茶楼的态度上,我认为一个人活着的标准不仅仅是馒头和格拉条能填饱肚子,还要有东西来填充脑子。我就用戏曲来填充我的脑子,他让我喜,让我怒,让我哀,让我乐,让我知道自己是不同于这个城市里到处溜达的流浪狗。

离婚之后,没了前老婆的冷嘲热讽,没了儿子的牵绊,没了父母的唠叨,我多么地自由和快乐!至于他们怎么看我,怎么说我,怎么描摹我,我都已经无所谓。人生就是一台戏,在台上演好自己就行了,管他台下的观众什么反应呢!他们不懂我,是因为他们不懂戏,就像包工头不懂我为啥老爱点《秦香莲吊孝》。你不懂,我不怪你。

“你好!”就在我胡思乱想的时候,我的眼前突然出现一个人。抬头一看,竟然是李艳玲。她笑意盈盈地站在我的面前,明亮的路灯从四面八方包裹着她,形成一道光晕,她就在光晕中间,就像电视剧《西游记》里观音菩萨一出现后面也会有的那种光晕。她伸出手,要和我握手。我忽然间不知道该怎么做了,我在犹豫,她在微笑。我犹豫中伸了又缩,缩了又伸。她微笑着直接就握住了我那只在我和她之间徘徊不前的手。她摇了摇,然后松开,说,谢谢你!我说谢我啥?谢你点我的戏。因为你唱得真好。是吗?是的。身上疼吗?我说不疼,说不疼的时候我不由自主地伸手摸了摸脸上的伤。

你别和他争?你斗不过他的。李艳玲说。我说我没和他斗,我只是喜欢听你唱戏,有错吗?路灯微弱的光从斜上方落在李艳玲的身上,我看不清她的表情,但能感觉得到她内心里的担心。

李艳玲停了下来,转过身,看了看我,我也看着她。你是牛宝?她问我。我急忙回答是,又问她,你是玲子?我们俩同时惊在原地,动也不动,像冬夜里马路边那一根根路灯柱。我苦苦寻找了她30余年没找到,现在突然出现,我一时不知道该说些什么。我木楞木楞地立在那里,胸腔里一片热血,脑海里一片空白。这种状况我相信很多人都会遇到过,很激动,激动到不知道该怎么好。我突然又想到,刚才包工头群殴我的时候,玲子似乎就在一边看着我被打,可是她没有走上来制止,为什么?一阵微风携着雨吹来过来,我不禁打了个冷战。

就在这时,李艳玲再一次伸手握住了我的手。路上有人路过,不解地看着我们。我们俩很不搭,我穿的像个农名工,她是标准的城里人打扮,又爱客串唱戏,所以打扮入时。路人的目光很像马路两侧沿街楼上的霓虹灯,红橙黄绿青蓝紫,各种各样的色彩都有。我突然想起几十年前我爹说我的话,急忙拿开了一只手,又想抽回另一只手。我窘迫得羊熊样,被李艳玲看在眼里。她噗嗤笑了一下,说你至于这样吗?握个手你怕啥。我说不是怕,是......我没说出下半句,我又想起了我爹的话,我是癞蛤蟆,以前我还不觉得,现在觉得我爹的话确实有道理。

每个人的生可能都是千篇一律地从母亲的子宫里挤出来,但每个人的活再很难有相似的情形。玲子从乡里搬到城里,父亲再婚,继母跋扈,她改随了外婆的姓,初中毕业就被顶替进厂,做了工人。后来企业破产,又被继母嫁给了一个个体户。个体户前卫,去年网聊了一个浙江的女孩,还不到二十岁。在李艳玲还不知情的情况下,将生意和房产变换成现金后不辞而别去了浙江。她一无所有,无奈地回到了娘家。却又被继母嫌弃,只得自己租房子在外居住。白天到商场做营业员,晚上出来客串唱戏挣点碎银子。

我也讲了我的故事。我们俩不觉同时落下了眼泪。夜风已冷,越来越冷。风呼啦啦地将马路边梧桐树上的黄叶斜卷下来,又呼啦啦地吹到我们的脚边,盖住我们的脚,翻个身又打着滚地去向了远方。我们俩坐在路边的公交车站台上的铁椅上,看着不远处一辆辆出租车不辞疲倦地在空旷的街道上来来回回。路旁的白玉兰不甘示弱地迎向北风,北风拐了个弯,钻入胡同里,发出呜呜呜的声响。那声响我听着很像二胡,像舞台上伴奏师傅齐奏的过门。

你和那个包工头什么关系?我突然特别想知道答案。李艳玲沉默了几分钟,问我,你真想知道?她的反问让我也沉默了起来,我感觉自己说错了话,有些事情,知道了答案会更残忍。

他在我最困难的时候帮了我。所以,我就答应了他。

李艳玲最终还是回答了这个问题。不言自明的答案似一把尖锥,旋转着往我的内心里慢慢扎进去。这种痛的感觉,很像玲子离开我们村的时候那段灰暗的时光,让我愈发地感到寒冷。我不知道李艳玲为什么会回答我的问题,但我感觉她是故意的,她在用这个答案告诉我,三十年前的那台戏早已经结束,那台戏里的两个主角也不可能再返回到那个舞台上重新开场。

我在痛中突然领悟到了我爹的话中蕴含的深意,也想明白一个道理,很多相遇并不是缘分使然,而是为了让你了却一个长年放不下的夙愿,让你学会放下一个人,一些事,一段过往。

想到这些,多年来沉重的心思一下子轻了很多。我站起身,说,我给你唱一段《陈州放粮》吧。

一保官老恩师延龄承相,

二保官南清宫八主贤王,

三保官高殿候呼延上将,

四保官杨元帅干国忠良,

五保官曹用苍皇亲国丈,

六保官寇天官理政有方,

......

我学着舞台上的包拯,双手端在腰间,一步一顿,一步一闪,不时伸出手指,拢胡须,扶官帽,整衣佩。我的眼前闪现着这一生以来所走过的每一条路,经历过的每一个人,听过的每一出戏。人生真得很奇怪,多年不唱,这次我再唱居然还是在给她唱。但这次再唱,已经物是人非。唱戏和听戏都是人生中不可或缺的两个任务,每个人都要唱好自己,也要听好别人。我告诉自己,人人都是戏,但不要轻易就走入别人的舞台。

夜早就深了。人越来越少,车也越来越少。唱完后,我主动向李艳玲伸出手。李艳玲双手往后拢了拢自己的头发,然后伸出手,握住我的手。我要回我五十来平米的蜗居,李艳玲要回她的出租屋。那里是我们在这个城市里独舞的舞台,我们可以在那里哭,在那里笑,在那里唱,在那里跳,在那里表演我们在这个城市里不敢轻易表演的角色,而不会为人打扰。

我要评论